Москва по вертикали

Рассказываем о том, каковы сегодня высотные доминанты города и откуда они взялись. А также о том, что утрачено, что не построено и, конечно, что вырастет в ближайшее время.

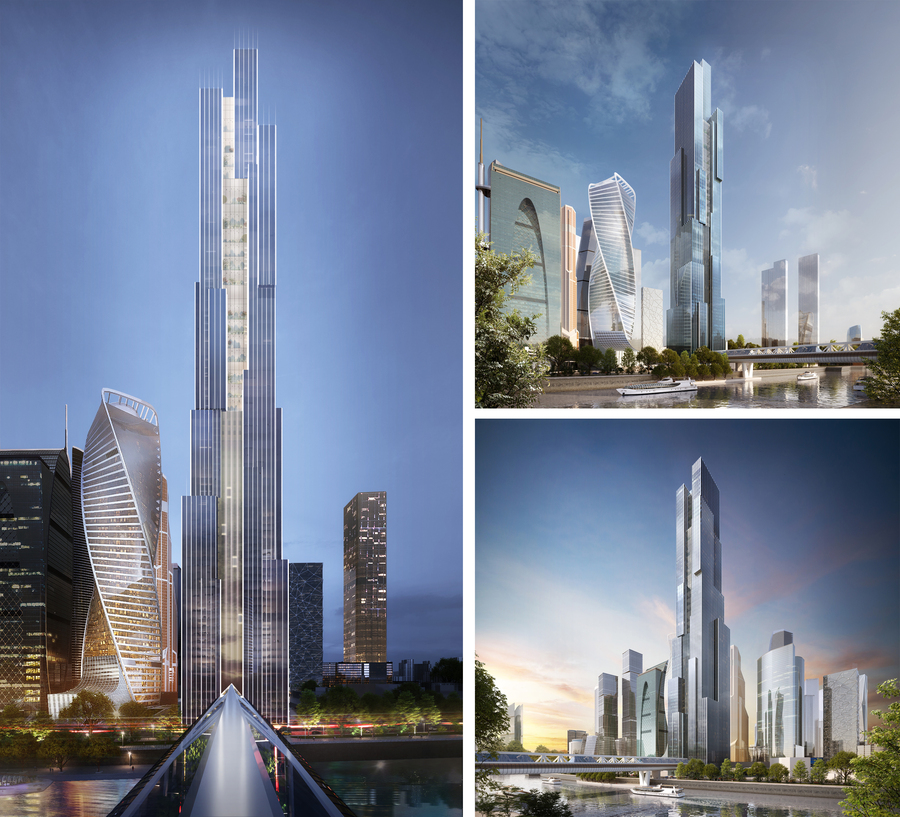

Замоскворечье и Москва-Сити. Два самых высоких небоскрёба в Сити: Башня «Восток» (373,7 метра), входящая в комплекс «Федерация», и Южная башня «Око» (354,2 метра)

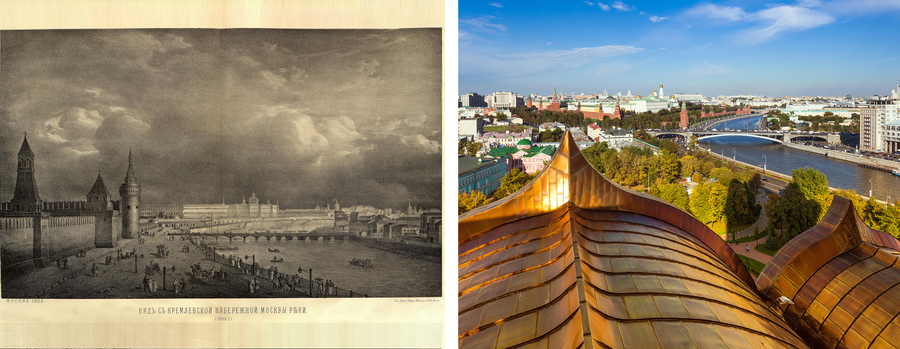

Первая круговая фотопанорама Москвы снята в 1867 году с храма Христа Спасителя. Она напечатана в книге «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений», выпущенной в 1886-м.

Фотография из книги «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений», 1886 год. ФОТО: wikimedia

Сразу видна высотная доминанта города того времени — Кремль на Боровицком холме. Там есть и другие, которые сегодня не сохранились. Но добавилось много нового. Вот как это происходило.

Текст: Екатерина Волкова

Редактор: Анна Черникова

Вид на Москву с разницей почти в 200 лет. Гравюра 1825 года и фотография 2012-го. Фото: wikimedia; istockphoto/Mordolff

Высота в Кремле: Москва до двадцатого века

Кстати, это самая большая действующая средневековая крепость Европы. И по-прежнему доминанта. И с самого начала была таковой.

Водоосвящение в Москве 6 января 1699 года. Гравюра из книги «Дневник путешествия в Московию», Иоанн Георг Корб. Фото: wikimedia

Первое защитное укрепление, из дерева, тут строят по приказу князя Юрия Долгорукого. Это в 1156 году, всего через девять лет после того, как Москва упомянута в летописи. Но деревянный Кремль часто горит и требует ремонта. Правитель Московского княжества Дмитрий Донской в середине четырнадцатого века повелит окружить холм стенами из белого камня. Эта крепость выдержит нашествия татаро-монголов и литовцев.

В пятнадцатом — шестнадцатом веках крепость вновь берутся перестраивать, потому что Москве нужен символ, который продемонстрирует мощь государства. Ведь Москва к этому времени — центр Руси. Роль символа уготована Кремлю — так что он начинает обретать знакомый нам облик.

Реконструкцию инициирует князь Иван III, женатый на Софье Палеолог. Будущая княгиня выросла при итальянском дворе. Благодаря ей у Руси хорошие отношения с Италией. Зодчих для нового Кремля зовут именно оттуда. Мы знаем о них немногое, но имена сохранились. Итальянцев тогда называли фрязями, а в летописях упоминается, что стены строили Антон, Марк, Пётр и Алевиз Фрязины. Работы длятся 11 лет. Из красного кирпича возводят стены и 19 башен, последней — Кутафью, самую маленькую на тот момент. В семнадцатом веке наименьшей станет Царская.

Ведута Фёдора Алексеева «Красная площадь в Москве», 1801 год. Холст, масло. Фото: wikimedia

Первое столетие башни выглядят скорее утилитарно. Значительно перестроят и украсят их после Смутного времени, то есть в семнадцатом веке. Родоначальник новой царской династии, царь Михаил Фёдорович Романов, распорядится надстроить их шатровыми декоративными навершиями. Первый такой шатёр — вместе с готическими башенками-пинаклями и образом Спасителя над въездными воротами — получит Спасская башня. Та, что сегодня с часами.

Картины Аполлинария Васнецова «Кремль при Иване III» (1921 год) и «Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века» (1901 год). Фото: wikimedia

Кремль — яркий пример того, что Москва всегда стремилась ввысь. А ещё того, что тут любят сочетать в себе культуры и традиции со всего мира. На внешний вид крепости повлияли и древнее зодчество Новгорода и Пскова, и готическая архитектура Европы, и средневековые мотивы Италии — именно оттуда зубчатые «ласточкины хвосты» на стенах и башнях, их ещё называют мерлонами.

Зубчатые «ласточкины хвосты» на стенах и башнях Кремля. Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

На момент окончания строительства самое высокое сооружение Кремля — Троицкая башня — только через неё сегодня можно попасть в Кремль на экскурсии. Её высота со стороны Александровского сада без учёта звезды, которая появится в советское время, — 76,35 метра. Однако первенство она сохраняет недолго: через десять лет внутри крепостных стен возведут колокольню Ивана Великого. И она на долгие годы станет самым высоким сооружением города — и очень значимым. Звоном её колоколов будут оповещать о военных победах и рождении царского наследника. А о высоком человеке станут говорить: «Вырос детинушка с Ивана Великого».

Колокольня Ивана Великого в Кремле. Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Авторов у колокольни двое: сперва князь Борис Годунов приглашает итальянца Бона Фрязина, чтобы тот соорудил огромный храм и собрал все остальные кремлёвские соборы в единую композицию. Когда работы близки к завершению, Годунов зовёт русского зодчего Фёдора Коня надстроить дополнительный ярус колокольни — иначе низковата.

Высота вокруг Кремля: Москва в начале двадцатого века

В момент выхода альбома «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений» колокольня Ивана Великого утратила первенство среди высоток Москвы. В 1860 году её перерастает храм Христа Спасителя на набережной Москвы-реки. Он построен в честь победы в Великой отечественной войне 1812 года. Его высота — 103,5 метра, а вмещал он до 7200 человек. Храм взорван в 1931-м, возродился в конце 1990-х и по-прежнему — самое высокое религиозное сооружение города.

Вид на Большой Каменный мост и храм Христа Спасителя, начало двадцатого века. Фото: wikimedia

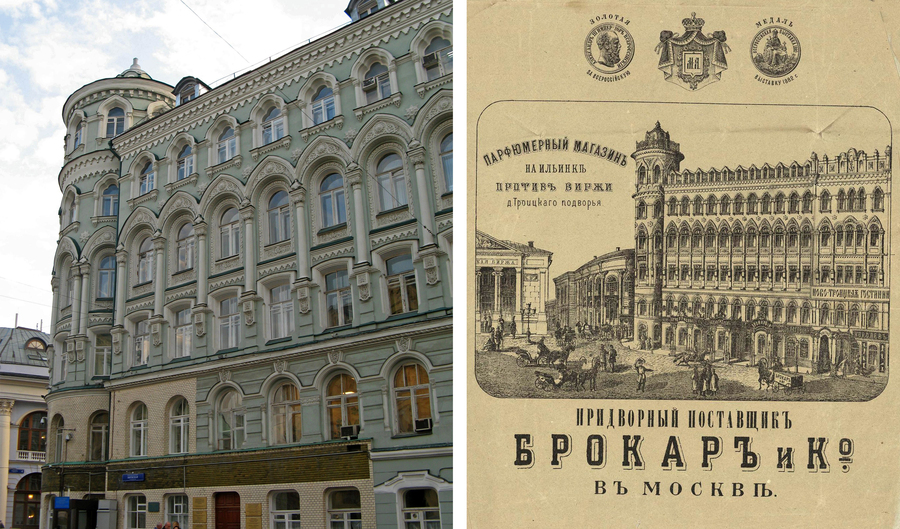

Сейчас бизнес-центры и жилые комплексы легко обходят по высоте культовую архитектуру. Но любопытно, что самое высокое жилое строение Москвы на конец девятнадцатого века было заказано духовенством: в 1879 году на Ильинке завершают шестиэтажный доходный дом Троицкого подворья — до 30 метров в высоту. Автор здания — Пётр Скоморошенко, творивший в духе эклектизма. В своих постройках он сочетал элементы разных стилей прошлого — в данном случае Ренессанса и псевдорусского.

Доходный дом Троицкого подворья сегодня и на рекламе парфюмерного магазина в девятнадцатом веке. Фото: wikimedia/Екатерина Борисова

В первое десятилетие двадцатого века Москва обрастает доходными домами: к 1917 году «доходники» составляют 40% всей недвижимости в городе. Они выше и больше тех построек, в которых привыкли жить москвичи. Связано это не только с ростом населения, но и с развитием технологий. Теперь с комфортом можно жить выше второго-третьего этажа: в домах устраивают канализацию, отопление, водопровод, а в некоторых случаях даже проводят электричество и лифты. Меняется и технология строительства: у зданий теперь металлические каркасы, перекрытия делают из бетона, а над огромными многоэтажными атриумами вырастают стеклянные купола.

Известное всем сегодня название высотных строений — небоскрёб. Однако поначалу в России использовалось слово «тучерез». Первый из них — 35-метровый доходный Дом Афремова — построен в 1905 году. Заказчик обратился к архитектору Осипу Шишковскому с просьбой о «здании высоком, доселе невиданном». Шишковскому это удалось — Чехов пишет о проекте как о «предвестии будущей русской и всечеловеческой культуры, не только духовной, но даже и внешней».

Дом Афремова вскоре после завершения строительства в 1905-м. Фото: wikimedia/past84_e1

Но гораздо более известный «предвестник будущего» — другой тучерез: здание по адресу Большой Гнездниковский переулок, 10, с садом на крыше и рельефом-картушем Владимира Фаворского в верхней части фасада. Оно сегодня спрятано во дворах между Тверской улицей и Тверским бульваром. Когда немецкий архитектор Эрнст-Рихард Нирнзее в 1912 году пришёл утверждать свой проект, московская комиссия долго не хотела разрешать строительство — слишком несбыточной выглядела идея о 40-метровом гиганте. Однако в итоге он подобрал аргументы. А тучерез так и вошёл в историю под его именем — Дом Нирнзее.

Дом Нирнзее. Фото: wikimedia/Argumentumadabsurdum

Высота авангарда: Москва в 1920-х

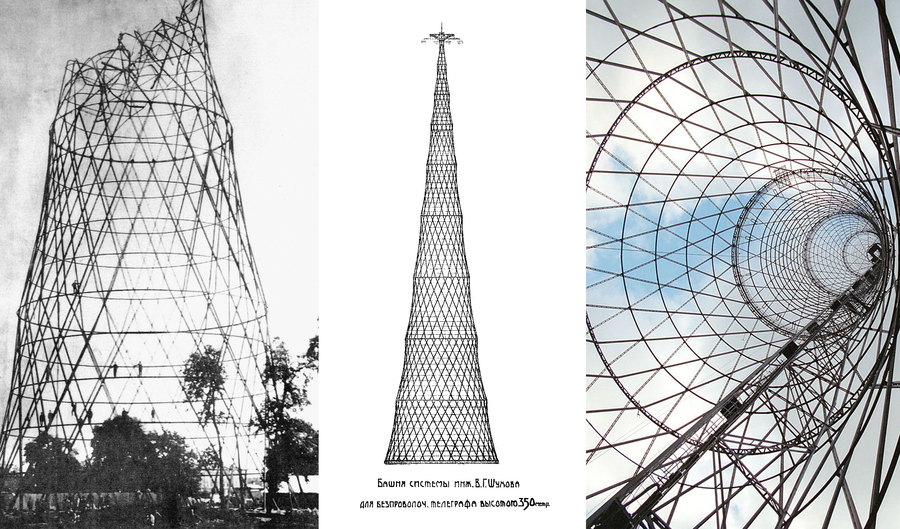

Сейчас только три сооружения в Москве превышают высоту 350 метров: башни «Око» и «Федерация» («Восток») в Москве-Сити и Останкинская башня. А до начала 2000-х телебашня и вовсе одна парила над облаками. Ближайшее по высоте строение, Главное здание МГУ на Воробьёвых горах, было в два раза ниже. А ведь всё могло сложиться иначе: Шуховская башня, которая выросла на юго-западе Москвы в 1922 году, по проекту должна была достигать 350 метров.

Главное здание Московского государственного университета на Воробьёвых горах. Фото: istockphoto/Mordolff

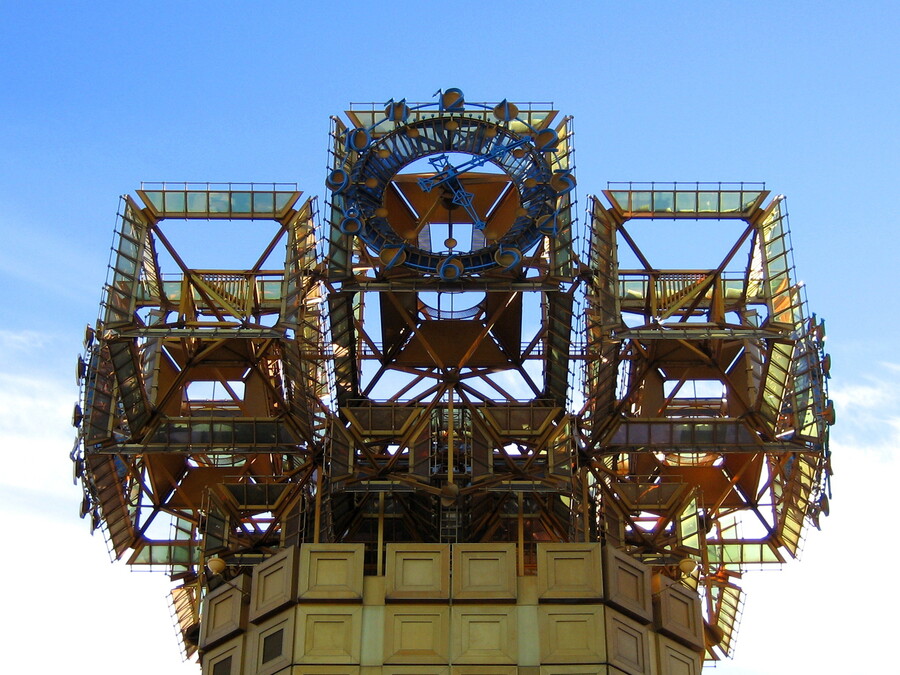

За эту работу инженер Владимир Шухов получил неофициальное звание «русского Эйфеля». Собственно, именно с Эйфелевой башней собирались поспорить Советы. Московское сооружение рассчитали превосходящим парижское на 15 метров и почти в 3,5 раза легче: 2200 тонн против 7300. Однако из-за экономии средств строительство останавливают на отметке 160 метров. И всё равно это чудо технической мысли: Шухов разработал принципиально новую гиперболоидную конструкцию, которая требовала куда меньше металла и держалась лишь за счёт собственного веса.

Впоследствии его изобретения легли в основу многих высотных сооружений по всему миру. В 2000-е методы русского инженера использовали при возведении 610-метровой телебашни в китайском Гуанчжоу. Влияние Шухова признаёт и звезда архитектурного стиля хай-тек Норман Фостер.

Шуховская башня. Слева направо: повреждённая конструкция из-за аварии в ходе строительных работ в 1921-м, проект высотой 350 метров, вид изнутри в наши дни. Фото: wikimedia/Lite

Шуховская башня — известный символ авангарда, направления, которое в двадцатом веке одно из ведущих не только в России, но и во всём мире. Это функциональная, наполненная светом архитектура, очищенная от традиций, а значит, и от условностей прошлого. Правда, в целом творения авангарда редко стремятся вверх: архитекторы больше тяготеют к горизонтали.

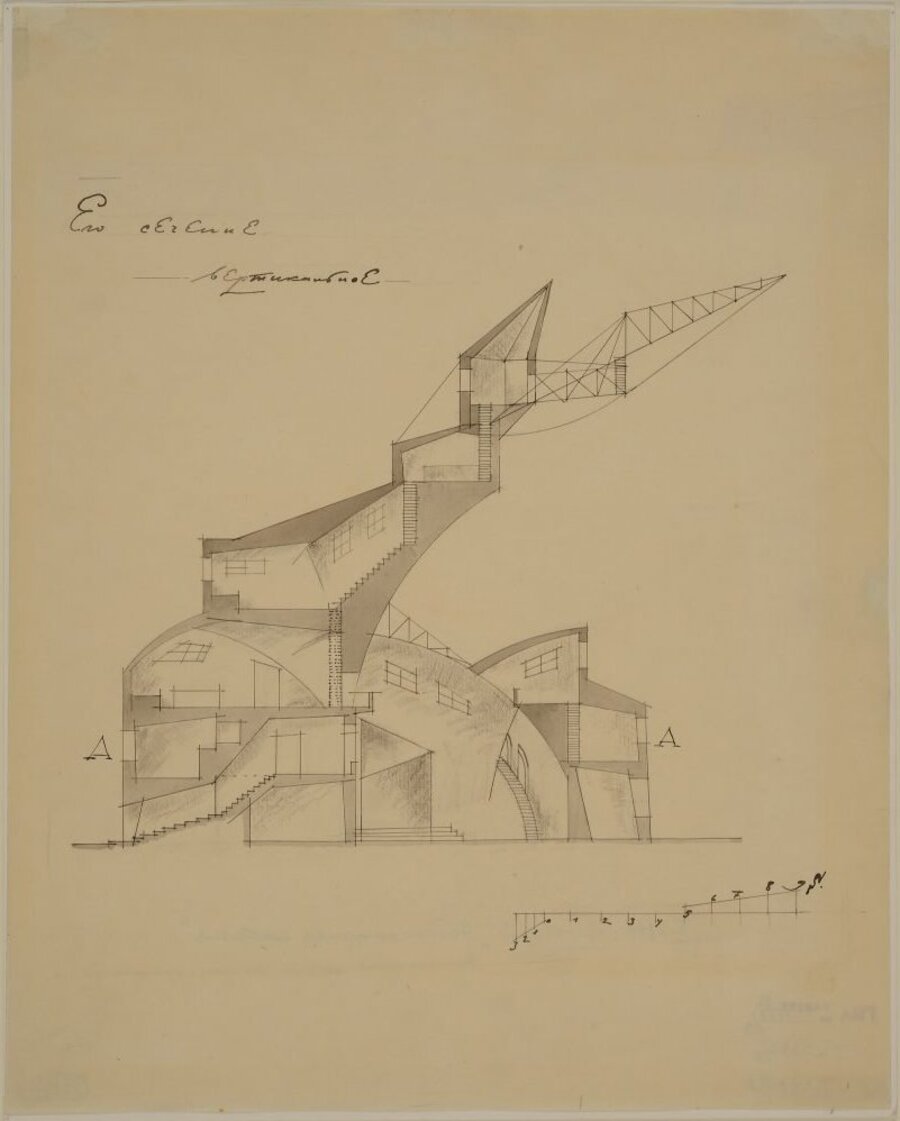

Проект горизонтальной высотки на площади у Никитских ворот, 1925 год. Фото: wikimedia

Например, в 1926 году конструктивист Эль Лисицкий публикует работу «Серия небоскрёбов для Москвы» и предлагает поставить восемь архитектурных доминант на пересечении Бульварного кольца и радиальных улиц. Это так называемые горизонтальные высотки. Форма зданий давала максимум полезной площади при минимальной опоре, что архитектор считал более естественным. Ведь так люди перемещаются не по вертикали, а вдоль поверхности Земли. Проект остался на бумаге — как и многие другие разработки того времени.

Проект коммунального дома Николая Ладовского, 1920-е. Фото: wikimedia

А ведь свои высотные проекты предлагали многие мэтры авангардистской архитектуры: Владимир Кринский, Николай Ладовский, Иван Леонидов, Константин Мельников и Яков Чернихов. Однако экономика и строительные возможности Советского союза тогда не были рассчитаны на реализацию их идей. Реальность была куда скромнее, чем хотелось Леонидову и его коллегам. «Первым советским небоскрёбом» считают проект Николая Струкова, законченный в 1925-м. Это девятиэтажное здание Моссельпрома в окрестностях Тверского бульвара.

Дом Моссельпрома на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков чем-то напоминает готический замок. Фото: wikimedia/Ludvig14

С помощью ярких росписей на фасаде здания трест Моссельпром рекламировал свою продукцию: конфеты «Мишка косолапый», молоко и пиво «Друг желудка», папиросы «Герцеговина Флор». Рядом был начертан слоган, придуманный Владимиром Маяковским: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Сейчас восьмиэтажное сооружение практически не выделяется в застройке Москвы. Но, именно тогда, в период НЭПа, слово тучерез сменяется актуальным и поныне небоскрёбом.

Высота для жизни: Москва 1930-х

Примерно в половине московских высоток сегодня есть квартиры и апартаменты. И если в двадцатом веке здания чётко делились функционально на жилые и офисные, то теперь разные типы помещений часто соседствуют. Жильё есть в большинстве башен Москвы-Сити — причём чем выше квартира, тем выше и престиж. Дальше всего от земли пентхаус на 95-м этаже в башне «Федерация» — на высоте более 350 метров. В безоблачную погоду оттуда видно ещё одного гиганта, в котором можно пожить, — 264-метровый «Триумф-Палас», созданный в 2000-е в подражание сталинским высоткам. Следом в высотно-жилищном рейтинге идёт Дом на Мосфильмовской, также построенный в 2000-е, — 213 метров и 53 этажа.

Жилой комплекс «Триумф-Палас» на Ленинградском шоссе. Фото: wikimedia/A.Savin

Сама идея элитного жилья на высоте возникла не так давно — и благодаря тому, что в конце девятнадцатого века в домах начинают использовать безопасные пассажирские лифты, системы вентиляции и насосов. Первый советский элитный комплекс высотой в 9–11 этажей появляется на излёте авангарда в конце 1920-х. Это Дом на набережной.

Дом на набережной — первый советский элитный жилой комплекс. Фото: wikimedia/Ludvig14

Он вырастает напротив Кремля в 1931 году. Проект Бориса Иофана так стали называть после выхода в 1976 году одноимённого романа Юрия Трифонова. Его второе, менее распространённое имя, — Дом правительства на 505 квартир. Он останется самым большим зданием Москвы до начала 1950-х.

Строительство Дома на набережной, 1930 год. Фото: wikimedia

Дом растянут поперёк острова Балчуг напротив Болотной площади. Комплекс строили для советской политической элиты. Он обладал множеством удобств, доступным только его обитателям: собственным спортзалом, детским садом на крыше, столовой и клубом. За комфорт они заплатят страшную цену: более 700 жителей дома в годы Большого террора будут репрессированы.

Строительство Дома на набережной, 1930 год. Фото: wikimedia

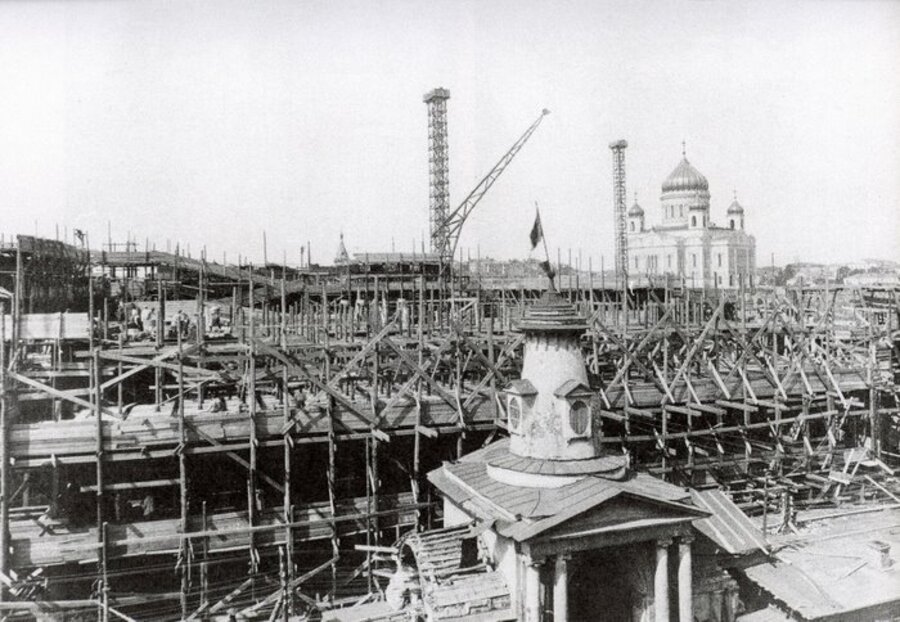

В 1931-м, одновременно с завершением Дома на набережной, на противоположном от него берегу Москвы-реки взрывают храм Христа Спасителя — а на его месте собираются возвести ещё одного гиганта. Объявлен конкурс на проект Дворца Советов. С этого начинается новая глава в истории не только московской, но и всей советской высотной архитектуры.

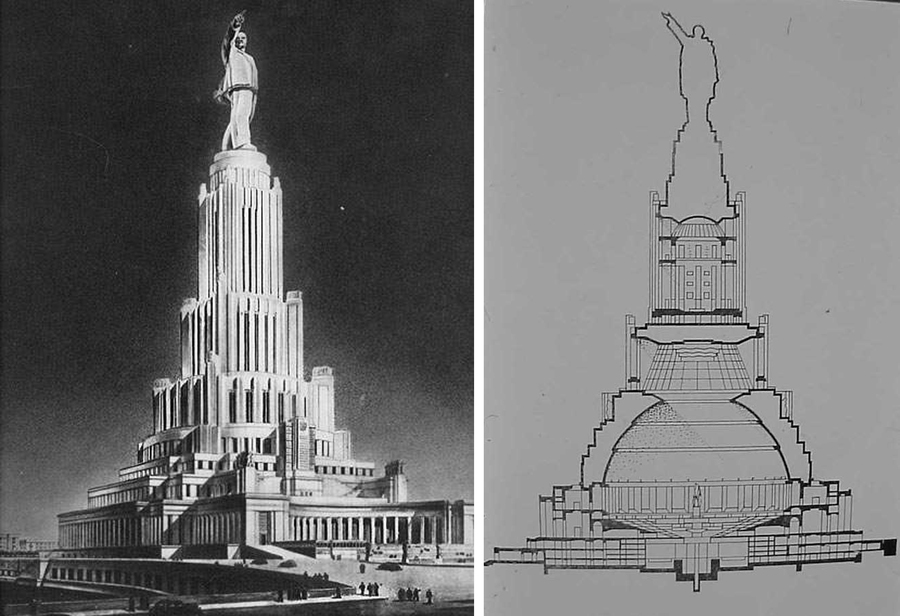

В конкурсе на объект участвуют многие архитекторы авангарда, а ещё мировая звезда модернизма Ле Корбюзье. Но выбирают в 1933 году неоклассический проект Бориса Иофана. Для архитекторов это явный сигнал о том, что началась борьба с «неправильными» влияниями, в том числе с авангардной архитектурой. После 1930-х ни Мельников, ни Леонидов, ни другие мастера эпохи НЭПа ничего не строят. А все творческие организации в 1932 году слиты в единый подконтрольный власти орган — Союз архитекторов. Его членам предписано перейти к «освоению классического наследия»: не выдумывать принципиально нового, а брать всё лучшее из прошлого и адаптировать под советские реалии. И вот уже здания начинают походить на дворцы, а их фасады украшают скульптуры наподобие античных статуй.

Культ высоты: сталинская Москва

«Новая Москва», Юрий Пименов, 1937-й. Фото: wikimedia

В Третьяковской галерее на Крымском валу в зале № 15 висит работа Юрия Пименова «Новая Москва». Картина написана в 1937 году. В ней отражена целая эпоха, когда город снова стремительно меняется. На картине девушка за рулём автомобиля. Она едет по Третьяковскому проезду в сторону Моховой улицы — там уже возвели одну из самых высоких довоенных построек — здание Совета труда и обороны, сегодня это Госдума.

Госдума на советской почтовой марке, 1939 год. Фото: wikimedia

Известно, что архитектор Аркадий Лангман согласовывал высоту с другим массивным объектом, который строился прямо напротив, — гостиницей «Москва». Тогда это была гостиница Моссовета.

И всё же главные архитектурные символы того времени — симметричные, богато украшенные здания с башнями и шпилями. Если не обращать внимания на современные Alcon Tower и «Триумф-Палас» на Ленинградском проспекте, и «Оружейный» на Садовом кольце, то это явные маркеры сталинской эпохи в современной панораме Москвы. Одно из первых таких сооружений вырастает в конце 1930-х и своим появлением обязано строительству канала Москва — Волга — позднее его назовут каналом имени Москвы. Пассажирские суда, пройдя по каналу, причаливали у Северного речного вокзала с 27-метровым шпилем и часовой башней. На протяжении двух десятилетий сталинской эпохи подобная архитектура множится и прибавляет в высоте.

Здание Северного речного вокзала с 27-метровым шпилем и часовой башней, 1937 год. Фото: wikimedia

Сейчас с нового колеса обозрения «Солнце Москвы» отлично просматривается один из эпицентров сталинской застройки — Выставка достижений народного хозяйства. В 1939 году там появился башенный павильон Дмитрия Чечулина «Московская, Рязанская и Тульская области», позднее — «Зерно». После Великой отечественной войны, когда выставку решили сделать постоянной и существенно перестроили, павильон, по проекту всё того же Чечулина, увенчали золотым шпилем с рубиновой звездой.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» позволяет взглянуть на столицу и все её доминанты с непривычного ракурса. Фото: wikimedia/mos.ru

С того же времени посетителей ВДНХ встречает массивная арка Центрального входа и одно из главных сооружений выставки — павильон № 1 «Центральный» по проекту архитектора Георгия Щуко. Высота «Центрального» вместе со шпилем составляет 97 метров. До 1967 года это было самое высокое сооружение выставки, и затмить его смогла только установленная на центральной площади ракета и колесо обозрения.

Одновременно с открытием павильона «Зерно» в 1939-м закладывают фундамент ещё одного крупного проекта Чечулина: гостиницы на пересечении Садового кольца и Тверской улицы. Её задумывали как часть Главного управления лагерей НКВД, однако после Второй мировой войны предназначение меняется. Революция Мао в Китае в 1949 году даёт повод для нового смысла и нейминга — гостиница «Пекин». Олицетворением дружбы советского и китайского народов тоже становится постройка с симметричной башней, шпилем и часами.

Триумфальная площадь и гостиница «Пекин». Фото: wikimedia/Vyacheslav Argenberg

Чуть дальше по Садовому к 1956 году вырастает ещё одна башня-сталинка, связанная с НКВД, — ведомственный жилой дом на Смоленской площади. Городская легенда гласит, что первоначально на возведение башни средств не выделили. И тогда архитектор Иван Жолтовский оплатил работы из своего кармана.

Ансамбли послевоенных сталинок и сейчас занимают заметное место на панораме Москвы, а до строительного бума 2000-х определяли облик города. Самые грандиозные символы преобразований — высотки, известные как «семь сестёр».

Первоначально планировали построить девять таких зданий. Первое и самое высокое, Дворец Советов, начинают возводить ещё до войны на месте снесённого храма Христа Спасителя. Оно должно стать постаментом гигантского памятника Ленину и одновременно — демонстрацией сил и возможностей страны победившего социализма.

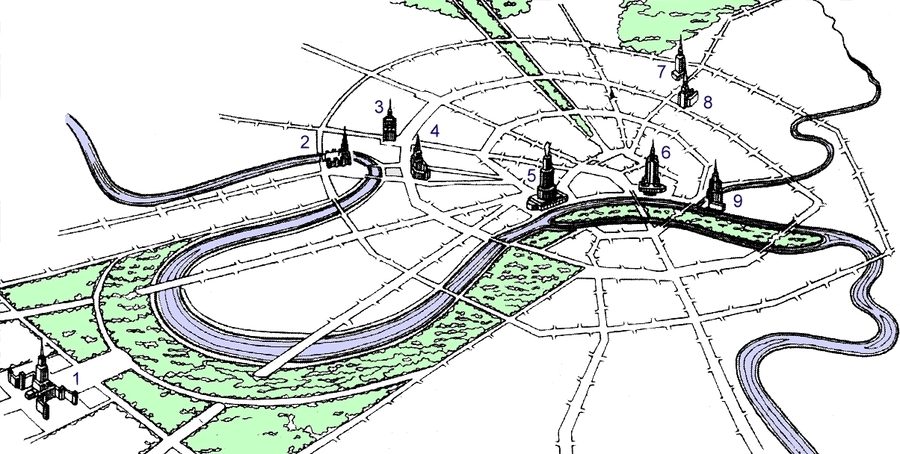

В ознаменование победы 1945 года Дворцу решено добавить «огранку» из ещё восьми высоток. Их расположение очень напоминает схему размещения «горизонтальных небоскрёбов», которую в предыдущую авангардистскую эпоху предлагал Эль Лисицкий. Разница в том, что Лисицкий выбрал восемь точек на Бульварном кольце, а послевоенные высотки в основном привязаны к Садовому, куда к тому времени отодвинулась граница городского центра.

План Москвы с восемью высотными зданиями и Дворцом Советов (5), 1930-е годы. Фото: wikimedia

Закладку первых камней в 1947 году приурочили к 800-летию Москвы. В проектах использован опыт, который архитекторы получили в командировках в США в 1930-е. Они ездили смотреть, как строят небоскрёбы на стальных каркасах и со множеством декоративных элементов. Заодно запомнили, что верхние этажи делают в форме башен и пирамид. Эту моду ввёл господствующий стиль ар-деко, а ещё рекомендовало постановление о зонировании Нью-Йорка 1916 года. Оно предписывало возводить высотки сужающимися к вершине, чтобы дать доступ на улицы солнечному свету.

Так что неудивительно, что, например, Министерство иностранных дел архитектора Владимира Гельфрейха внешне напоминает нью-йоркскую застройку начала двадцатого века. Иногда этому проекту даже приписывают сходство с Вулворт-билдинг на Манхэттене.

Хотя вот гостиница «Ленинградская» на площади трёх вокзалов, напротив, напоминает башню Кремля, а в интерьерах архитекторы Леонид Поляков и Александр Борецкий заимствовали мотивы древнерусского зодчества. И в других зданиях заметны заимствования из русской национальной традиции: шатровые крыши и росписи внутренних стен. Это тоже не случайно: у сталинской власти был запрос на «русификацию» парадной государственной архитектуры.

Гостиница «Ленинградская». Фото: wikimedia/Sergey Norin

Высотки вырастают на панораме Москвы очень быстро. Первые две, на Котельнической набережной и площади Красные ворота, закончены всего через пять-шесть лет, в 1952-м и 1953-м годах. Последняя — гостиница «Украина» на Кутузовском проспекте, завершена уже после смерти Иосифа Сталина — в 1957-м.

В двух из восьми проектов участвует автор «Пекина» Дмитрий Чечулин. Он работает над котельнической высоткой, — и ей уготована судьба самого элитного послевоенного дома Москвы. И разрабатывает административный комплекс в Зарядье — на проектной графике заметно схожий с павильоном «Зерно» на ВДНХ. Но он так и не будет построен.

Наступает хрущёвская эпоха «борьбы с излишествами», уже на стадии фундамента архитектору приходится существенно переработать проект и превратить его в гостиницу «Россия». Потом отель снесут и разобьют на его месте парк «Зарядье».

Проект административного комплекса в Зарядье. На его фундаменте возведут гостиницу «Россия», а в 2010-м ее снесут и откроют на этом месте парк «Зарядье». Фото: wikimedia

Не закончат и главную сталинскую утопию — Дворец Советов. В 1956–1958 годах проведут новый большой конкурс, сменят место — перенесут на юго-запад. Но в конце концов проект свернут — архитекторам нужно будет строить совсем другое.

Дворец Советов: визуализация здания и схема установки статуи Владимира Ленина. Фото: wikimedia

Высота без излишеств: хрущёвская Москва

Между двумя сталинскими высотками, гостиницей «Украина» и домом на Кудринской площади возвышается одна из главных городских доминант поздней хрущёвской эпохи — лаконичная стеклянная башня Союза экономической взаимопомощи (СЭВ). За ним, если смотреть от «Украины», выстраивается весь ансамбль Нового Арбата. Его формируют в 1962–1968 годах — тогда он назывался проспектом Калинина.

Гостиница «Украина» и здание СЭВ в процессе строительства, 1970 год. Фото: wikimedia/Andris Malygin

За СЭВ и Садовым кольцом сегодня высится гряда зданий-гигантов, они ярко подсвечены в ночное время. В советские годы их украшали иллюминацией к праздникам, сегодня они практически всегда работают как огромные экраны. Одну сторону Нового Арбата занимают пять жилых 24-этажных домов, большой кинотеатр «Октябрь» и Московский дом книги. Другую сторону — четыре административных высотки, которые из-за формы получили прозвище «книжки». Их объединяет общий двухэтажный корпус с ресторанами, кафе и магазинами — именно здесь находился универмаг «Москвичка», в советские годы любимый многими за дефицитные товары. Вдоль зданий тянется просторный променад, а под землёй прямо под ним спрятан тоннель для грузового транспорта — единая магистраль, которая облегчала доставку товаров в здешние магазины.

Здание СЭВ — тоже «книжка», но другая: с более плавными изгибами «страниц» и цилиндрическим объёмом конференц-зала на первом плане. Она выше остальных построек и в первые десятилетия включала спиралевидный пандус, по которому можно было заехать в гараж на крыше второго этажа. Организации, по заказу которой построили этот проект, давно не существует: Союз экономической взаимопомощи прекратил существование одновременно с СССР в 1991-м. Сейчас здание принадлежит правительству Москвы.

Советский теоретик архитектуры Михаил Бархин скажет, что Новый Арбат в его завершённом виде — это улица «острая по архитектуре и смелая по радикальности решения, столичная по размаху и масштабу». Однако из-за явного контраста с заповедными старинными окрестностями и слишком уж нарочито торчащих высоток москвичи придумают ему куда менее благозвучное прозвище — «вставная челюсть».

Дома-книжки на Новом Арбате. Фото: wikimedia/Иван Крылов

Но это всё потом, а сначала в ноябре 1955 года выходит постановление «О борьбе с излишествами в проектировании и строительстве». И отныне дворцы — не перегруженные лепниной и скульптурами ансамбли, а распластанные по земле невесомые «стекляшки», наполненные светом и воздухом. В качестве декора — разве что мозаика и лаконичные рельефы. По этим канонам к 1961 году в Кремле возводят Дворец съездов, а к 1962-му на Воробьёвых (тогда Ленинских) горах — Дворец пионеров, он, кстати, получит первую архитектурную премию СССР.

Но было бы неправильно говорить, что архитектура хрущёвской оттепели возникла только из желания сделать строительство более экономичным и рациональным, а также провести черту под сталинской эпохой. Этот период в советской истории отмечен торжеством науки, началом космической эры и верой в прогресс. Архитекторы не были исключением: они стремились использовать новейшие экспериментальные материалы и привносили в проекты футуристические мотивы.

Вот почему по сей день одним из самых значимых сооружений Москвы остаётся 533-метровая телевышка, которую строили с 1960-го. С флагштоком позднее она достигла высоты в 540,1 метра. И сегодня она выше всех построек в Европе, а первые девять лет была самым высоким сооружением в мире.

Останкинская телебашня. Фото: istockphoto/SerrNovik

Высота мысли: космическая Москва

Башню сначала думали возвести на Ленинских горах. Но затем там решают создать «Пантеон» — так и не реализованный «Памятник вечной славы великих людей Советской страны». В том же месте — и примерно в те же годы — задумывают монумент Покорителям космоса. Но в итоге и башня, и монумент определены в Останкино на северо-восток Москвы — хотя роднит их не только география. Они обе полны космических отсылок, причём как буквальных, так и скрытых.

Монумент Покорителям космоса. Фото: istockphoto/Vizerskaya

Сверкающая 107-метровая дуга монумента символизирует взлёт ракеты. А сделана она из титана — прочного металла, который из-за дороговизны применяют преимущественно в авиации, а не в скульптуре. Останкинская башня благодаря окнам-иллюминаторам тоже напоминает ракету. Строить её начали в 1960-м, когда шла подготовка к первому запуску человека в космос. Кстати, круглые замкнутые коридоры технических этажей телевышки режиссёр Андрей Тарковский использовал в фильме «Солярис», чтобы создать атмосферу инопланетной станции.

Останкинская телебашня и бизнес-центр «Оружейный». Фото: istockphoto/Kyrylo Neiezhmakov

Комплекс телецентра сегодня вытянут вдоль улицы Академика Королёва — у учёного сначала была в этих местах дача, а потом он и другие ракетостроители жили в возведённых для них домах на 3-й Останкинской улице. Рядом Звёздный бульвар, Аллея Космонавтов и улицы в честь учёных-ракетчиков Фридриха Цандера и Юрия Кондратюка.

Кондратюк погиб задолго до появления башни — в 1942 году. Однако при жизни он сыграл большую роль в её появлении. В 1930-е учёный разрабатывал конструкцию ветряков на горе Ай-Петри в Крыму. Его исследования легли в основу проекта Останкинской телевышки — её автор, инженер Николай Никитин, был у Кондратюка помощником.

Телевышка уникальна по техническим решениям. Первоначально её планировали из металлоконструкций — по аналогии с другими подобными сооружениями, такими как башня в Санкт-Петербурге. Но благодаря Кондратюку и Никитину она бетонная и полая, внутри натянуты 149 стальных тросов, за счёт которых она балансирует на ветру. Для нереализованных ветряков Ай-Петри Кондратюк предлагал именно такое решение.

Ну а титановый памятник на космическую тему недалеко от Воробьёвых гор всё же появился, хоть и на полтора десятилетия позже — в 1980-м. Это 42-метровая стела с фигурой Юрия Гагарина — в центре площади его имени.

Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Фото: unsplash/alex-zarubi

Первый советский космонавт стоит на высоком ребристом постаменте. Руки раскинуты, голова гордо поднята — вот-вот взмоет в стратосферу. Однажды ему даже удалось преодолеть тяжесть титана: в 2011 году художник Игорь Сайфуллин, представитель «Творческого разъединения Кое l Кто», с помощью видеомэппинга устроил художественную акцию и запустил статую в космос. Кое-кто даже перепугался — настолько убедительно это выглядело.

Скульптор Павел Бондаренко учитывал, что на космонавта будут смотреть снизу. Поэтому с других ракурсов лицо не слишком узнаваемо. Фото: Юлия Логинова/t.me/RussiaRestorationCommunity

В момент открытия памятника Гагарину рядом уже вовсю строится один из самых крупных московских проектов тех лет — 22-этажное здание Президиума академии наук. Крышу Президиума венчают золотые короны — архитектор Юрий Платонов придумал их, чтобы скрыть технические системы и придать постройке законченный вид. Но москвичи трактовали его архитектурный ход совсем иначе и сегодня объект известен как «Золотые мозги».

Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте. Фото: wikimedia/A.Savin

Ансамбль внутри поражает люстрами-«молекулами» из редких сплавов и сохранившейся системой пылеудаления — как в сталинских высотках: здание пронизано трубопроводами с мощными насосами, к которым через специальный разъём в стене можно подключить шланг, чтобы собрать пыль в помещении через этот «общий пылесос».

Золотые короны с часами на здании Президиума РАН. Фото: wikimedia/Андрей Ю.

Столичная высота: наши дни

В декабре 2022 года московские власти разрешили строить в Москве-Сити 80-этажное 400-метровое здание сложной динамичной формы. Проект, пока безымянный, претендует на звание самого высокого в городе. Сроки исполнения крайне сжатые: до 2030 года.

Кстати, как раз с Президиума РАН, который по-прежнему доминирует в застройке этой части Москвы, — лучший вид на Сити сегодня. За прошедшие тридцать лет тут вырос целый лес из стекла и металла: трёхчастная офисная «Башня на Набережной», масштабный корпус которой взмывает на 268 метров; «Федерация», поделённая на 242-метровый «Запад» и 374-метровый «Восток», до 2019 года самое высокое здание в Европе — потом её обогнал петербургский «Лахта-Центр».

Вид на Москву-Сити с Кутузовского проспекта. Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

А всего в списке из 44 самых высоких зданий Европы числится 19 московских высоток, 17 из которых — в Москве-Сити: от 238-метровой «Империи» до 354-метровой южной башни комплекса «ОКО», которая уступает по высоте только «Федерации». (На последнем, 85-м, этаже небоскрёба находится смотровая площадка — самая высокая в Европе.)

Сегодня мало какой ещё район Москвы столь масштабно влияет на городскую и культурную жизнь. В высотках проживает более 10 000 человек, а ежедневная посещаемость офисов, магазинов и развлекательных пространств — свыше 170 000 человек. Район Сити выступил фоном для фильмов «Духless», «Чёрная молния», «Крепкий орешек 5», «Хардкор» и множества сериалов и клипов.

Тут есть наземная станция Московского центрального кольца (МЦК) и три подземные станции метро, встроенные в систему переходов между башнями.

А началось всё на излёте СССР. Идея построить высотный деловой комплекс возле Пресни возникла в 1991-м, работы стартовали через пять лет. Их инициировал архитектор Борис Тхор. Вместе с Михаилом Посохиным, одним из авторов застройки Нового Арбата, Тхор едет в США — перенимать опыт высотного строительства. Вернувшись в Москву, он загорается идеей подарить городу собственный Манхэттен. Архитектор представляет проект мэру Москвы Юрию Лужкову — и тот его одобряет.

Возведение первых небоскрёбов Москвы-Сити, 2007 год. Фото: wikimedia/Israeli

Работы в Москве-Сити, 2007 год. Фото: wikimedia

Однако при строительстве в последующие годы допущено немало промахов. Проект получился совсем не таким, каким его задумал Тхор в 1991-м: на планах видно, что в самом центре комплекса должен был появиться большой парк. Но вместо зелёной прогулочной зоны построили торговый комплекс «Афимолл», а пешеходам будто бы совсем не осталось места.

Сменивший в 2010-м Юрия Лужкова Сергей Собянин говорит про Сити как про «градостроительную ошибку» — имея в виду отступления от первоначального проекта. Сейчас среду пытаются «очеловечить», закрыв некоторую часть дорог для автотранспорта. Однако до конца исправить ошибки пока не удаётся. И зимой здесь вдвойне неуютно — между высотками свистит пронизывающий ветер. Но планов много, так что шансов что-то исправить тоже.

В ближайшие десятилетия территория за счёт поглощения бывших промзон увеличится в несколько раз — до 10 квадратных километров. Здесь соорудят жилой комплекс «Райская жизнь», гостиницу, которая ещё не обрела название, и множество других высотных объектов. Основной район Москвы-Сити, который сегодня включает тринадцать зданий, в ближайшие годы помимо 400-метровой высотки обретёт ещё девять небоскрёбов: три из них сейчас в стадии проектирования, а шесть уже строятся.

Проект пока безымянного 400-метрового небоскрёба в Москве-Сити. Фото: предоставлено пресс-службой

Сити — главный московский символ эпохи нарождающегося капитализма. Тут воплощены жизненные ориентиры многих современников: работа в аккуратном стильном офисе и квартира с прозрачными стенами и головокружительным видом на город.

Вид на Москву-Сити и пешеходный мост с набережной Тараса Шевченко. Фото: istockphoto/Andrey Danilovich

До 2000-х территория Сити выглядела совсем иначе. Этот район с неофициальным названием «Камушки» занимали приземистые бараки. Ещё раньше здесь располагались Дорогомиловские каменоломни, которые забросили больше века назад. Именно здесь добывали камень для и ныне одной из доминант города — храма Христа Спасителя.

История замкнулась — Москва вообще любит кольца. Больше любит разве что высоту.