Про пастилу

Рассказываем, что известно об одной из самых российских сладостей — пастиле, и над чем до сих пор ломают головы кондитеры и садоводы.

Ведущие костюмированной экскурсии на Музейной фабрике пастилы в Коломне. Фото: Музейная фабрика пастилы во ВКонтакте

Когда-то она была искушением для монахов. И иноземной диковиной для европейцев — хотя название у неё из Италии. Сегодня за ней можно пойти в магазин, но интереснее поехать в Коломну. И там узнать, что секрет её вкуса и формы — в правильных яблоках, сильных руках и тёплой печи. И что её история неплохо изучена, но секретов хватает.

Автор Людмила Сальникова

Сегодня в Коломне делают больше 30 сортов пастилы. Но если бы не коломенские энтузиасты, то вряд ли мы бы вообще узнали о том, что такое пастила, и смогли бы её попробовать. Рецепт лакомства был возрождён с нуля.

Запечь, мёд — и в печь

Пастила — лакомство, упоминаемое ещё в «Домострое» редакции шестнадцатого века. Конечно, речь там о фруктовой, яблочной пастиле. А не о более поздней её версии, популярной в СССР, — пухлых брусочках, замешанных на сахаре, белке и желирующем массу агар-агаре. Но в мякоти яблок достаточно собственных желирующих веществ, чтобы сладкая масса застыла. Яблоки запекали «до треска шкуры» — так советовал Вильям Похлёбкин в «Тайнах хорошей кухни», — перетирали в сите, избавляли от кожи и семян, в мякоть добавляли мёд, слоями наносили пюре на противень и сушили в «хлебных воздухах», то есть в остывающей после выпекания хлеба русской печи. Получалось нечто, похожее на плотный, тягучий мармелад, такие вот домашние консервы.

У других народов, конечно, существовали похожие способы сбережения плодово-ягодного урожая. В основном «родственники» пастилы встречаются на Кавказе: это и грузинский тклапи, и армянский кислый лаваш, и азербайджанская лавашина. Кстати, и в России первых пастильных дел мастеров называли «лавашниками» — можно предположить, что кавказские и русские традиции заготовки фруктов впрок исторически связаны.

Сахарная пастила в Коломне, приготовленная по рецепту 1796 года. Фото: Сергей Абдульманов, Tutu.ru

Писатель Сергей Аксаков в «Детских годах Багрова-внука» объясняет, что в конце восемнадцатого века «русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими — тонкие, как кожа, со всеми семечками, довольно кислые на вкус». Под татарскими он понимает отличную от русской пастилу, в том числе кавказскую.

Но кавказские вариации — это тонкие, высушенные под солнцем листы кислой фруктовой пасты. А в России пастилу взбивали, добиваясь более лёгкой, воздушной текстуры, и обязательно подслащивали — сначала мёдом, а потом и ставшим доступным сахаром. Солнца в наших широтах не хватало, поэтому технология приготовления российской пастилы в обязательном порядке требовала печки. Отсюда же и красивая версия происхождения слова «пастила», которое историки русской кухни выводят от итальянского pastiglia. Оно переводится как лепёшка, комок теста. И этим же словом в Италии называли особую технику нанесения объёмного гипсового декора, который обжигали в печи и покрывали позолотой.

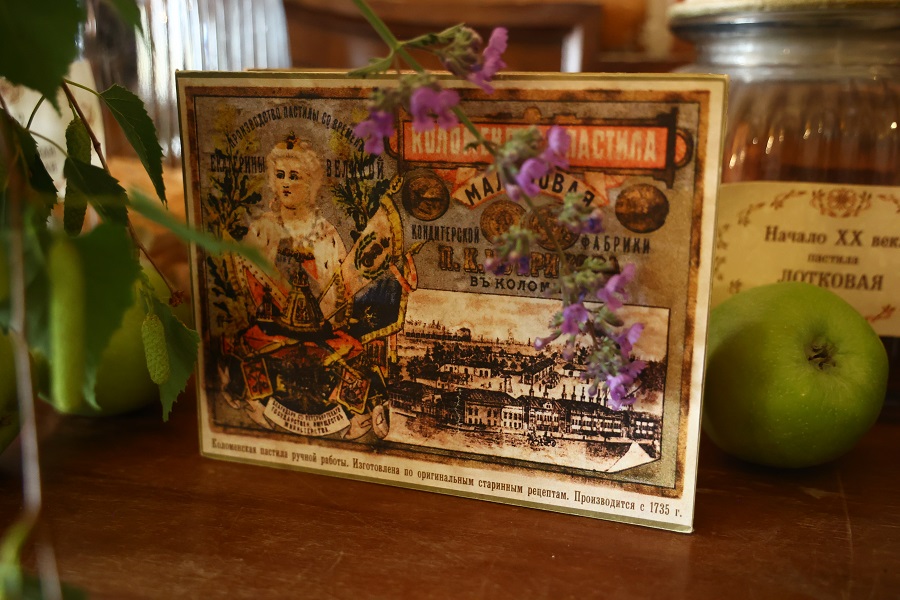

Упаковка коломенской пастилы, повторяющая старинный дизайн. Фото: Сергей Абдульманов, Tutu.ru

И ещё одно важное замечание: в южных землях высушенные фруктовые листы сегодня используют как ингредиент для блюд. Например, в Грузии подкисляют сливовым тклапи суп харчо, а в Азербайджане кладут айвовую лавашину в свадебный шах-плов. И это тоже давняя традиция. В России же пастила с самого начала была отдельным лакомством. Недаром Иван Грозный в письме к игумену Кирилло-Белозерского монастыря сетовал, что употребление пастилы ведёт «к великому и пагубному нарушению» монашеского смирения. Так что пастила с полным правом может претендовать на звание исконно русского изобретения.

Когда русскую пастилу стали производить фабричным способом и даже отправлять на экспорт, то упаковывали соответственно её статусу: в подарочные расписные коробки, на манер конфет, и даже в шкатулки с музыкой. Старинные коробочки с трогательными надписями «Дарю любя», ангелочками и пышными барышнями сегодня можно увидеть в подмосковной Коломне, в Музее истории со вкусом «Коломенская пастила».

Столица садов

Пастила, как, кстати, и варенье, в семнадцатом — восемнадцатом веках — это распространённая домашняя заготовка по всей России. Но самыми крупными центрами производства пастилы постепенно становились Коломна, Белёв и Ржев, особенно богатые яблоневыми садами. В Коломне первая фабрика открылась в 1735 году, в Белёве и Ржеве — на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков.

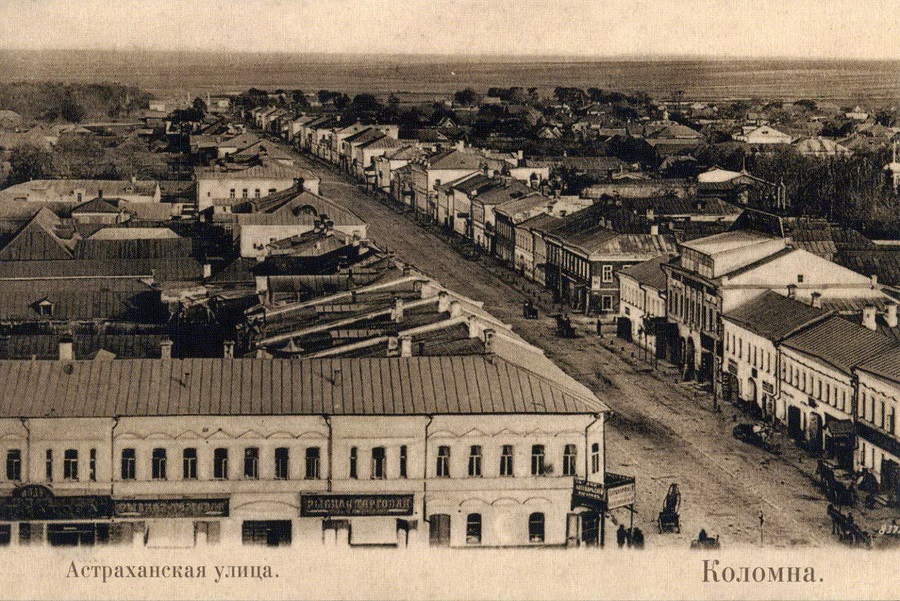

Вид улицы Астраханской (ныне Октябрьской революции) в Коломне в начале двадцатого века. На заднем плане справа — колокольня Иоанна Богослова и водонапорная башня по проекту инженера Владимира Шухова. Колокольня середины восемнадцатого века существует и сегодня, а башня, возведённая в 1902 году по заказу городской управы, была через 50 лет разобрана. Но её макет в масштабе 1:5 есть в коломенском Музее ЖКХ. Фото: общественное достояние

У каждой пастильной столицы был свой рецепт. Ржевская пастила была полосатой — янтарные слои уваренных яблок перемежались с яркими вкраплениями рябиновой и брусничной массы. Коломенская и белёвская пастилы первоначально были однородными, оттенка печёного яблочка. Но в семнадцатом веке и там и там в яблочную мякоть начали добавлять яичный белок и взбивать смесь специальными инструментами мутовками — деревянными палочками со множеством сучков на конце, до состояния пышного кипенно-белого крема. А перед тем как отправить в печь, раскрашивали разноцветными ягодными соками. Белёвская пастила была сладкой, похожей на суфле, белка и сахара туда не жалели. А коломенская — более фруктовой, душистой, лёгкой, с приятной кислинкой.

На Музейной фабрике в Коломне во время мастер-класса учат взбивать пастильную смесь мутовкой. Фото: Музейная фабрика пастилы во ВКонтакте

У обычного коломенца уже в середине семнадцатого века в саду росло до сотни яблонь, плоды возами отправляли в Москву на продажу. Но особенно славились яблоки из архиерейских садов, которые были для города чем-то вроде экспериментальной делянки по выведению новых сортов. Яблоки Коломны даже воспел османский путешественник и проповедник Павел Алеппский — он посетил город в середине семнадцатого века: «Редкостные по своей красоте, цвету и вкусу яблоки: красные, как сердолик, жёлтые, как золото, белые, как камфара, с тончайшей все кожицей» (цитата по 6-й книге в издании РПЦ 2012 года).

Инструмент для удаления сердцевины яблок. Фото: музей «Коломенская пастила» во ВКонтакте

Теперь таких сортов и не встретишь — «титовка», «пастильное яблоко», «зелёнка», а ещё «скрыжапель», от слова «крыж», или «крест». Характерной для этих пастильных яблок была «звонкая мякоть», как говорили про них — «до марта не укусишь». Не столько сочная, сколько крепкая; скорее кислая, чем сладкая; богатая природным пектином. Благодаря этому пастила получала узнаваемую, пышную желейную текстуру и вкус безо всяких добавочных эмульгаторов, консервантов и улучшителей.

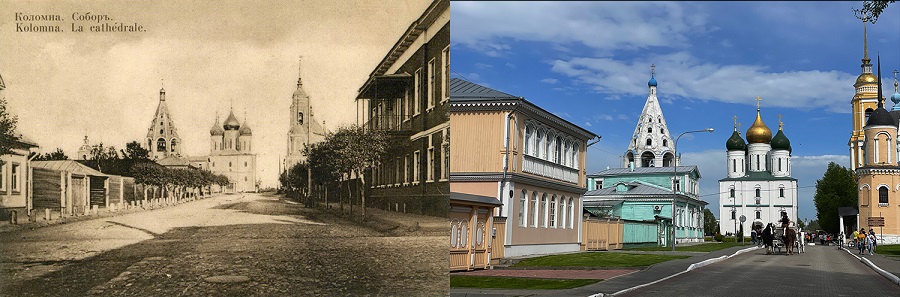

С конца восемнадцатого века, благодаря росту благосостояния горожан, деревянная застройка Коломны постепенно сменялась каменной. Появились купеческие особняки, перестраивались церкви и монастыри. Фото: общественное достояние

Уже в восемнадцатом — начале девятнадцатого века целые династии коломенских купцов — Шершавиных и Куприяновых — строили на сладком промысле «мильонные», как тогда говорили, состояния. Коломенские пастилы возили и к царскому двору — по местному преданию, большой их поклонницей была сама Екатерина II, а ещё на всемирные выставки в Париж и Брюссель. На производство одной партии пастилы уходило до пяти суток, целых два дня работники фабрики, сменяя друг друга, взбивали вручную тесто, «чтобы на пальчике столбиком стояло» — так описывал процесс Иван Лажечников в романе «Ледяной дом». Стоила такая сладость в подарочной коробочке целое состояние. И быстро заняла почётное место среди национальных специалитетов, наравне с вологодским маслом и тульскими пряниками.

А потом наступил двадцатый век. В 1917–1918 годах фабрики закрылись, купцы эмигрировали, производство прекратилось, рецепты потерялись.

Вернуть — значит изобрести

Сегодня подмосковная Коломна — город с открытки. Почти полностью сохранившийся и бережно отреставрированный исторический центр на вершине холма над Москвой-рекой: кремль, соборы, деревянные калитки, яблоневые сады. И именно тут можно узнать, как восстанавливали старинные промыслы, и своими глазами увидеть результат.

Вид на Коломну зимой

Едва не исчезнувший вкус известной на всю Россию «белопенной и рыхлой, в три пальца толщиной» сладости — это снова Лажечников, живёт в Музее истории со вкусом «Коломенская пастила». Экспозиция занимает флигель усадьбы купца Фёдора Суранова постройки 1799 года. Есть и музейная фабрика — там можно посмотреть от и до весь процесс рождения лакомства. Это в другом особнячке, вмещавшем некогда последнюю дореволюционную фабрику коломенской пастилы — пастильно-конфетное заведение Петра Чуприкова. Фабрика была основана в 1852 году.

О том, как основательницы фабрики и музея предпринимательницы Наталья Никитина и Елена Дмитриева пятнадцать лет назад начали восстанавливать утерянные секреты производства, воссоздавать стоявшие в руинах посадские дома и искать в антикварных салонах и на блошиных рынках старинную мебель, по Коломне и за её пределами ходят легенды. Например, они обнаружили в привезённом в музей буфете самый настоящий клад: бриллианты, изумруды и любовные письма прошлых владельцев.

Музейная фабрика пастилы в Коломне. Фото: Мария Тергоева

В фондах московского Политехнического музея изучали чертежи кондитерского оборудования позапрошлого века, в архивах и библиотеках штудировали дореволюционные издания справочников садоводов. Старинные рецепты — сейчас их в коллекции уже больше трёх десятков — собирали по дамским журналам и русской классике, восстанавливали по фразам из старых газетных рекламных объявлений.

Для того чтобы наладить собственное малотиражное производство пастилы, Никитиной и Дмитриевой пришлось буквально с фундамента отстроить пришедшее в упадок бывшее фабричное здание, обзавестись восьмью печами, протирочной машиной, которая перерабатывает яблоки в пюре, и десятью мощными миксерами. Они, пожалуй, единственная уступка победившему прогрессу сегодняшнего дня. Но посетителям дают взбивать яблочную массу по старинке, вручную деревянной мутовкой — для осознания процесса.

Место для хранения яблок в подвале Музейной фабрики пастилы в Коломне. Фото: Мария Тергоева

Самой сложной частью производства оказалась сушка: пышный пастильный пирог после печи оседал и превращался в тонкий лист. Искусство сборки печей было утрачено, нашли чертёж, но от чертежа до реально работающей печи — огромная дистанция.

На помощь пришёл муж Дмитриевой, инженер-аэродинамик по профессии. Он сконструировал формы для пастилы, а также наладил работу старинных печей с сушильными камерами. Печи собрали в самой Коломне по образцу тех, которые были ещё у Чуприкова. Сегодня фабрика за месяц выпускает около 2,5 тысячи упаковок пастилы с разными вкусами, и туристы увозят сладость по всей России.

Будни туриста

Изучать пастилу в Коломне — это не только посещать музей и фабрику. Тут целое натуральное хозяйство: сад, где возрождаются забытые сорта яблонь, двор, сарай, старинное плодохранилище. Большой энтузиаст садовник Мелентий Кузьмич посвящает туристов, никогда не державших в руках лопаты, в секреты ухода за плодовыми деревьями, сбора и хранения урожая. Тут же открыт музейный магазин для садоводов, где можно купить саженцы и инвентарь.

Яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Фестиваль проходит в Коломне каждую осень с 2012 года. Фото: музей «Коломенская пастила» во ВКонтакте

Вообще, в Коломне часто чувствуешь себя не просто посетителем, а активным участником процесса: можно собственноручно вымыть яблоки — в барабане Рейса, протереть и уварить яблочное пюре — в котле Цемша, выстелить яблочную массу на подносы и отправить сушиться в печь. И как потом не купить сладости в магазинчике, стилизованном под лавку при мануфактуре, «конфетно-пастильное заведение».

Прейскурант фабричной лавки работает как машина времени: в нём и воздушная, с белками взбитая сладость, медалистка парижской выставки 1889 года, и её прародительница из одной только фруктовой пасты тонкая пастила-смоква, скрученная в рулетики, и самая трудоёмкая муфтовая пастила, на заваренном в горячем пюре белке, — она напоминает белоснежную нугу, а если её высушить — меренгу. Представлены и пастила «клюквешная», и с малиной, и с брусникой, и с клубникой, и с абрикосом, и со сливой, а ещё на меду и патоке, с миндалём и маслом бергамота. Ни один вкус не грешит против исторической правды: у Чуприкова готовили пастилу не только яблочную, но и ореховую, ананасную и с добавлением халвы.

Чаепитие во время костюмированной экскурсии в музее «Коломенская пастила». Фото: музей «Коломенская пастила» во ВКонтакте

В малиновой гостиной музея за чаепитием рассказывают секреты коломенских пастильных династий, а ещё устраивают литературные чтения, играют спектакли, снимают кино. Экскурсоводы перевоплощаются в статных барышень позапрошлого века: прямая спина, особенная, под стать кринолинам осанка, наряды — словно из тканей того времени и того самого старинного кроя.

Яблоки и культура

Возрождение промысла коломенской пастилы — отправная точка соединения прошлого с живой жизнью города. Музей Никитиной и Дмитриевой открылся в 2009 году. С тех пор в городе под эгидой Объединения музейных производств «Коломенский посад» появилось около 40 подобных экспозиций — в большинстве своём с театрализованными экскурсиями. И не только про пастилу: в музее «Калачная» предлагают приготовить калач собственными руками, в «Арткоммуналке» знакомят с подробностями советского быта поколения Венечки Ерофеева, в Музее трамвая смотрят на десятки старинных трамваев, в Музее самовара приглашают на чайную церемонию.

А с 2012-го по инициативе Никитиной и Дмитриевой каждый год в начале сентября в городе проходит яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» — так здесь скрещивают русские яблоки с русской культурой вслед за Иваном Буниным.

Всевозможные виды пастилы в магазине при Музейной фабрике пастилы в Коломне. Фото: Сергей Абдульманов, Tutu.ru

Результат всей этой деятельности имеет цифровое выражение. В прошлом году Коломну посетили более 1,3 млн человек, по числу туристов она заняла второе место после Сергиева Посада среди всех городов Подмосковья. Коломна — руководство к действию, как оживить интерес города к самому себе и, как следствие, туристов к городу. Это пример и для Ржева, где рецепты местной пастилы только-только начинают возрождать, и для Тулы, где музей белёвской пастилы, хоть и носит гордое название «Старинные традиции», но выступает лишь как анонс магазина современного кондитерского производства. Коломна — пример ещё и для сотен малых российских городов, где вековые промыслы затерялись в истории.

Вид на улицу Лазарева (ранее Успенскую) и Соборную площадь в Коломне. Фото: общественное достояние (слева), Анна Черникова

Рецепт превращения тихой провинции в туристический центр кажется простым. Сберечь и творчески преподнести каждую строчку собственной летописи, каждый особняк, каждый проверенный временем вкус. И главное — увлечь других, создав из собранного по кирпичикам прошлого целую индустрию воспоминаний.

Как добраться

Электрички идут с Казанского вокзала (направление на Зарайск и Голутвин) до платформы Коломна — это рядом со Старым городом. Время в пути 2 часа 20 минут. Ещё есть экспрессы «РЭКС», они на 15–20 минут быстрее, но везут до центрального вокзала Голутвина, откуда в исторический центр можно попасть за 20 минут на трамвае или за 10 минут — на такси.

Рейсовые автобусы отходят от станции метро «Котельники» — время в пути полтора-два часа, в зависимости от трафика. Конечная автобусов — в центре Коломны, почти под кремлёвской стеной.

Автомобиль удобно парковать у кремля на большой стоянке (ул. Лажечникова, 5, ул. Чкалова, 8, ул. Щорса, 1).

Как попасть в музей и на фабрику пастилы

Экспозиций, посвящённых пастиле, две — музей «Коломенская пастила» и Музейная фабрика пастилы, обе со своим расписанием и билетами. Театрализованные экскурсии с дегустацией проходят каждый час, но в выходные, праздники, дни школьных каникул в оба музея не попасть без предварительной записи. Лучше заранее купить билет на сайтах музея https://kolomnapastila.ru/ и фабрики kolomnapastila.com/muzej-pastily. Цена на человека: 500–600 рублей. То же касается других самых популярных интерактивных городских экспозиций — «Калачной», Музея игрушки, «Арткоммуналки». Сладкие сувениры покупайте в магазине при фабрике. Это не единственное место в городе, где их продают, но выбор тут самый большой.

Во время чаепития в музее «Коломенской пастилы» гостям предлагают несколько видов лакомства. Фото: Сергей Абдульманов, Tutu.ru

Где поесть

После посещения кондитерских музеев с непременным чаепитием, голодными точно не останетесь. Но не пастилой единой, так что бюджетно перекусить можно свежеиспечённым коломенским калачом — пустым или начинённым паштетом из гуся. Их продают в магазинчике-окошке музея «Калачная». Тут же есть картофельные булочки-преснушки и горячий сбитень.

Мастер-класс по приготовлению калачей в музее «Калачная». Фото: Мария Тергоева

Пообедать можно в литературном кафе «Лажечников», названном в честь родоначальника русских исторических романов, уроженца Коломны Ивана Лажечникова. Кафе, конечно, на улице Лажечникова. Интерьеры стилизованы под русскую чайную. Есть шанс попасть на живые фортепьянные концерты. Меню состоит в основном из блюд, приготовленных по рецептам девятнадцатого века.

Если в «Лажечникове» нет мест, то на той же улице работают пивной ресторан «Рульки вверх» и рыбный «Сибас ловелас».

Что ещё посмотреть в городе

В Коломне не так давно открылся арт-квартал «Патефонка» (улица Уманская, 3д) в бывшем здании сначала завода текстильного машиностроения, а потом в 1930–1940-е — городской фабрики патефонов. Тут посещают шёлковую фабрику, студию уникальных подарков из дерева и съедобной флористики, школу барабанщиков, ходят на мастер-класс к гончарам. Иногда в «Патефонке» устраивают шоу «Открытый микрофон», где каждый гость и житель города может попробовать себя в роли стендапера.

Арт-квартал «Патефонка». Фото: страница арт-квартала во ВКонтакте

Где переночевать

В Коломне можно выбирать между отелем со спа-комплексами и бассейном «40-й Меридиан Арбат», семейными апартаментами «Мой год» и бюджетным капсульным отелем Pastila. Есть шанс пожить прямо в кремле, в историческом «Особняке Куприна» со всеми атрибутами купеческого быта: сундуками, кружевными салфетками и деревянными изголовьями кроватей. Ещё есть хостел, а в летнее время — кемпинг в «Патефонке».

Где купить коломенскую пастилу в Москве

Магазин «Сиринъ Пастила и Подарки» (Ильинка, д. 4, Гостиный двор) — единственный официальный магазин коломенской Музейной фабрики пастилы, с ежедневными поставками свежих сладостей ручной работы. Конечно, представлен не весь ассортимент, но можно договориться с продавцами о доставке из Коломны того, что нужно. Хотя выбор пастилы, конфет, зефира, варений и чаё в винтажной упаковке и подарочных музыкальных коробках в магазине и так очень широкий. Есть бесплатная доставка по Москве — при заказе от 3500 рублей.