SJ-100: дважды первый российский

В России больше 15 лет есть свой среднемагистральный лайнер. Чаще всего его называют Sukhoi SuperJet 100 или SSJ. Но пополнять флот наших авиакомпаний прямо сейчас новыми SSJ невозможно — сначала нужно завершить испытания его действительно российской версии на российских двигателях. Вот разбор, как вышло, что летающие сейчас лайнеры собраны из преимущественно иностранных комплектующих, а эксплуатируют их только авиакомпании России и СНГ — и почему это не связано с надёжностью самолётов.

Текст: Валерий Чусов

SSJ-100 в ливрее авиакомпании «Россия». Фото: wikimedia/Mike1979 Russia

Сегодня в России летает около 160 SSJ. Лайнер был разработан в 2000-х для замены на региональных направлениях, то есть на маршрутах по 2000–4000 км, устаревших технически и уже слишком дорогих в эксплуатации Ту-134. Но можно ли назвать SSJ востребованным?

Больше всего, 78 единиц, у авиакомпании «Россия», их средний налёт по итогам 2022 года практически наименьший среди всех коммерческих эксплуатантов — 3,8 часа в сутки, или 116 часов в месяц. Но вот другие перевозчики используют этот тип гораздо интенсивнее. У «ИрАэро» каждый из семи SSJ летал в среднем более 10 часов в сутки, или по 305 часов в месяц. У Red Wings (19 SSJ) — 9,5 часа в сутки, 285 часов в месяц. У «Азимута» (8 SSJ, весь его флот) — 8,8 часа в сутки, или 264 часов в месяц.

А что с надёжностью? «Россия» и «Азимут» в аэропорту Нижнего Новгорода, куда они летают именно на SSJ, заняли второе и третье место по пунктуальности. Это говорит о том, что по надёжности SSJ не отстаёт от других типов лайнеров, которые сейчас есть в российских авиакомпаниях, со средним налётом примерно на том же уровне, что у Airbus A320 и Boeing 737-800.

Обновлённый лайнер — его сначала именовали SSJ NEW, но теперь решено называть SJ-100 — уже тоже поднимается в воздух, но в рамках испытаний. Конструктивная разница с SSJ — в поставщиках узлов и систем, они теперь российские вместо зарубежных. «Разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолёт собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — это слова вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова после первого полёта SJ-100 летом 2023-го.

Первый полёт более русифицированного SSJ-100 29 августа 2023 года. Фото: пресс-фотографии ОАК

Что именно было сделано? В SJ-100 пришлось заменить около 60 наименований комплектующих, и в этом принимали участие более 30 российских компаний. Общая стоимость работ — не менее 50 млрд рублей, и это без учёта двигателей. Лайнер всё равно ещё летает на SaM146 совместного российско-французского производства. Созданные им на замену полностью отечественные ПД-8 уже испытывают в летающей лаборатории и запускают в составе самолёта. Первый полёт SJ-100 с ПД-8 планируют совершить до конца 2023 года. Но почему русификация идёт сейчас, хотя проекту уже 20 лет? Вот как это вышло.

Вместо Ту

В начале 2000-х «Росавиакосмос» объявил конкурс на проект авиалайнера для сравнительно коротких, региональных, маршрутов. Стране был необходим самолёт не более чем на 100 пассажиров, с дальностью полёта около 2000 километров — на замену Ту-134. Тот эксплуатировался с 1966 года — в СССР и потом России. И хотя он уже морально устарел, но оставался популярным: его выпускали до 1989 года и сделали 854 экземпляра, которые продолжали использовать и в 1990-е многие российские авиакомпании.

Однако после принятия новых международных нормативов по шуму в 2002 году на Ту-134 стало невозможно совершать рейсы в Европу. А их использование на внутренних маршрутах уже оказывалось не очень выгодным.

SSJ в ливрее авиакомпании Red Wings. Фото: wikimedia/Anna Zvereva

12 марта 2003 года «Росавиакосмос» выбрал победителем конкурса модель, которую разработало предприятие «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС), позднее оно будет поглощено корпорацией «Иркут». С ним соперничали Ту-414 от ОАО «Туполев» и М-60-70 от АО «Экспериментальный механический завод имени В.М. Мясищева».

(Кстати, «Туполев» первоначально планировал на замену Ту-134 лайнер Ту-334 — даже обозначение выбрали похожее, однако на конкурс они предложили всё же Ту-414. Но многие до сих пор считают Ту-334 конкурентом SSJ — об этом дальше.)

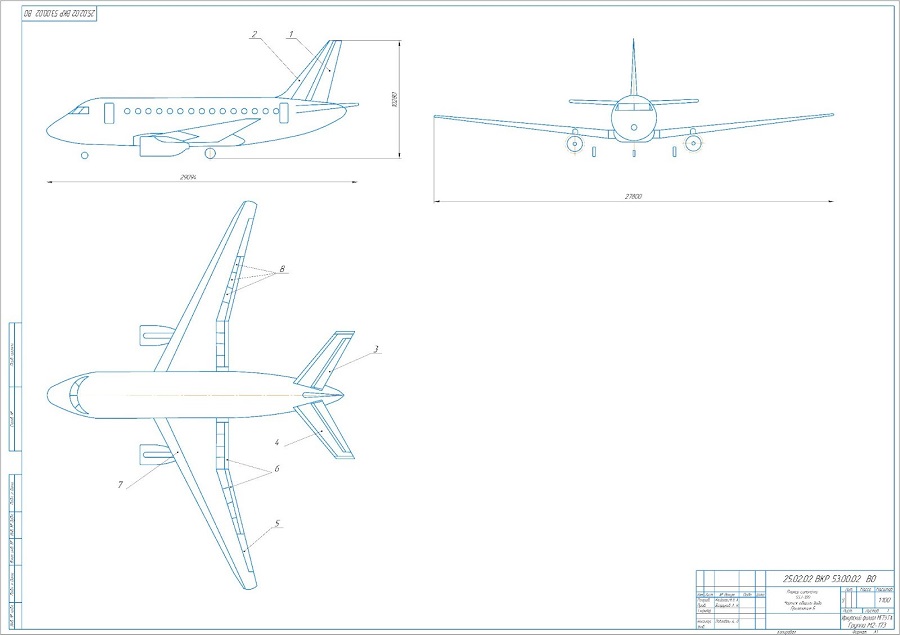

Чертёж общего вида самолёта SSJ-100. Фото: wikimedia/Kondratyev73678312

Победа в конкурсе обеспечила получение 120 млн долларов США на финансирование разработки SSJ — это была примерно пятая часть необходимой суммы в 600 млн. Так считали в то время. Через 10 лет, в 2013 году, глава ГСС и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян оценит стоимость разработки в 2 млрд долларов.

По некоторым более поздним подсчётам уже после начала выпуска, на проектирование и испытания самолёта, а также на организацию его производства и обслуживания было потрачено в общей сложности до 7 млрд долларов. Но даже это совсем не запредельная сумма: разработка семейства серии С (CS100 и CS300) Bombardier, близкого к SSJ по параметрам, обошлась компании в 4,4 млрд долларов. А Mitsubishi Heavy Industries потратила на проект регионала Mitsubishi SpaceJet от 8 до 10 млрд долларов — и в итоге закрыла его после постройки нескольких опытных образцов.

Также в марте 2003 года объявили победителя конкурса на двигатель для SSJ. Им стал альянс французской SNECMA и российского НПО «Сатурн». Они организовали совместное предприятие PowerJet, которое в 2008 году начало производство двигателей SaM146.

В то же время многие детали и агрегаты самолёта были даже не продукцией совместных предприятий, а просто импортными. Французское шасси и авионика, американское электрооборудование и кресла, корейские двери, немецкая система жизнеобеспечения... Список длинный.

Дело в том, что значительная доля импортных комплектующих в то время не считалась недостатком. Даже наоборот: так экономили время и усилия на организацию собственного производства. К тому же в России тогда производителей многих современных систем и агрегатов не было. Но вообще все производители гражданских самолётов в последние годы идут по этому пути. Потому что закупка импортных комплектующих у специализированных производителей упрощает сертификацию самолёта и облегчает его продажи в разные страны.

В проекте на первых этапах принимал участие даже Boeing, но его роль ограничивалась консультациями. Например, по идеологии кабины пилотов SSJ ближе к Airbus: у него тоже боковые ручки управления, сайдстики, вместо любимых Boeing штурвалов.

В сентябре 2007 года первый SSJ был готов и состоялась его выкатка. Но до первого полёта дело дошло не скоро — 19 мая 2008 года. Эксплуатация SSJ началась в апреле 2011-го, причём армянской авиакомпанией Armavia. Российский «Аэрофлот» первый рейс на SSJ выполнил 11 июня того же года. С тех пор выпущено 235 самолётов этого типа. (Около двух десятков SSJ хранятся у производителя — из-за сокращения авиаперевозок спрос на самолёты невелик.)

Самолёт Sukhoi SuperJet 100 в ливрее авиакомпании «Азимут». Фото: wikimedia/Anna Zvereva

«Россия» на российском нероссийском

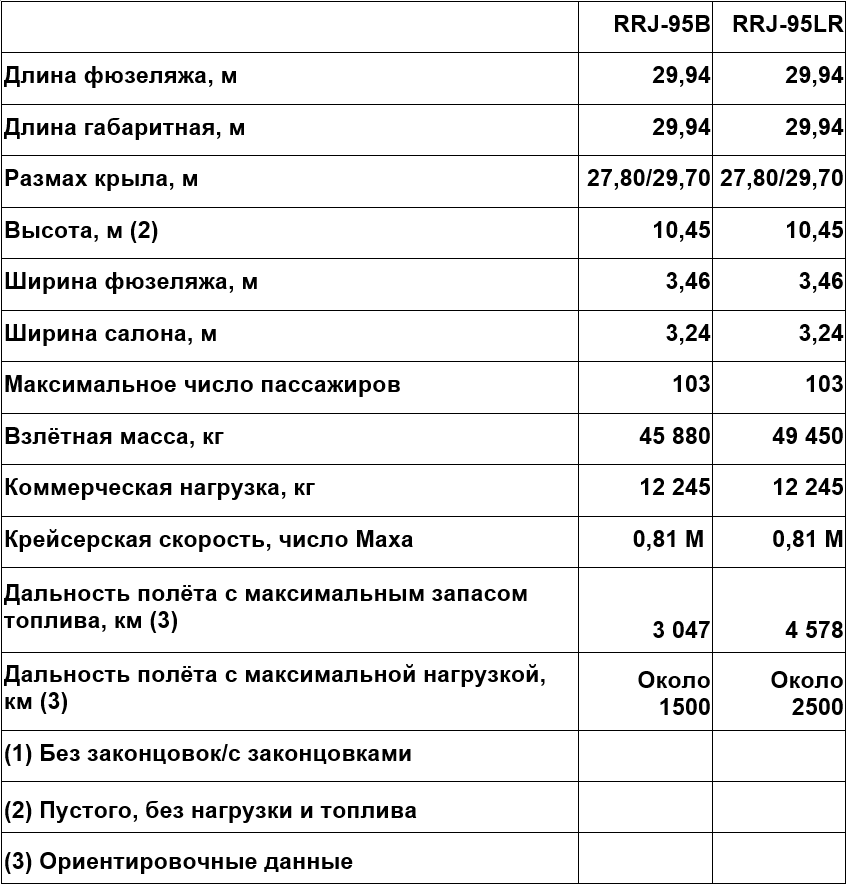

SSJ100 собирался в двух версиях по дальности полёта — RRJ-95B была рассчитана на 3000–4000 км, RRJ-95LR имела дальность около 4600 км благодаря применению другой модификации двигателя SaM146 и увеличенному запасу топлива. Крупнейшим эксплуатантом SSJ100 сначала стала крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот». К 2020 году в её флоте было 54 таких лайнера. Но принимала она самолёты с плохо скрываемым нежеланием. Причины тому были.

SSJ в ливрее авиакомпании «Аэрофлот». Фото: wikimedia/Anna Zvereva

Первую партию из 10 SSJ сделали не в полном соответствии со спецификациями «Аэрофлота»: без индивидуальных вентиляторов и других элементов комфорта. Её красиво именовали версией Light (англ. — «облегчённая») и после получения новых в версии Full (англ. — «полная, в полной комплектации») Light-лайнеры вернули производителю, который их доработал и отправил другим клиентам.

Но и после этого национальный перевозчик часто отменял рейсы на SSJ, из-за чего у пассажиров складывалось впечатление об их аномальной ненадёжности. Хотя на удобства в салоне пассажиры вряд ли могли жаловаться. «Аэрофлот» решил сохранить комфортабельный бизнес-класс, как на его более вместительных самолётах. Поэтому в салонах самолётов для него даже в версии Light было три ряда кресел бизнес-класса (2+2) и 15 рядов экономкласса (2+3). Шаг в бизнес-классе — 38 дюймов (965 мм), в экономе — 31 дюйм (787 мм). В варианте Full в салоне появился третий туалет сзади и дополнительная кухонная секция. Для этого пришлось уменьшить шаг кресел на один дюйм, и спинки последнего ряда не откидываются.

Дело в том, что небольшой самолёт плохо вписывался в тогдашнюю бизнес-модель «Аэрофлота». Авиакомпания позиционировала себя как глобального перевозчика с премиальным сервисом и прицелом на международный транзит. А SSJ предназначался для не слишком загруженных и сравнительно коротких маршрутов, которые «Аэрофлот» намеревался передать дочерним компаниям.

При этом «Аэрофлоту» удалось вписать в контракты на поставку SSJ компенсацию за простой самолётов. Таким образом, ему было выгодно отменить рейс по любой мало-мальски обоснованной причине или, например, объединить два рейса на SSJ в один на A320 — на более крупном самолёте себестоимость перевозки одного пассажира ниже. Тем более что у относительно нового SSJ100 вероятность неисправностей всё же была довольно велика.

Cалон SSJ-100. Фото: wikimedia/TravelingOtter

Много хлопот доставляли двигатели SaM146 — в первое время срок их службы до ремонта был в два-три раза меньше заявленного: 4000 часов и менее вместо 8000. А замены приходилось ждать довольно долго. Сложности были с камерой сгорания, которую поставляла французская компания Safran — она поглотила SNECMA и стала её правопреемницей в СП PowerJet. Проблема была решена в 2019 году, а до этого производитель двигателей постарался сократить простои, сформировав пул двигателей для подмены на время ремонта.

Салон SSJ и багажные полки. Фото: flickr/SuperJet International

«Аэрофлот» в итоге перестал эксплуатировать SSJ. Согласно всё той же бизнес-модели с ориентацией на дальние перевозки, короткие маршруты «Аэрофлот» передал дочерней «России», а вместе с ними — и SSJ. Они продолжают выполнять рейсы «Аэрофлота», только в другой окраске. А задержек и отмен по техническим причинам рейсов на SSJ у «России» сейчас не больше, чем на других типах.

Салон SSJ. Фото: flickr/SuperJet International

Но пассажиры всё равно относятся к SSJ с опаской. Основная причина — катастрофа в Шереметьево 5 мая 2019 года. Тогда в самолёт во время полёта попали молнии, командир воздушного судна (КВС) решил вернуться в аэропорт и садиться, не выработав топливо, чего рекомендуется избегать. Из-за этого масса самолёта была на 1600 кг больше максимально допустимой для посадки. Вследствие ударов молний система управления в полёте перешла из автоматизированного в ручной режим. Пилот плохо справился с посадкой — лайнер трижды ударился о полосу с перегрузками от 2,55 до 5,85 g. В результате были повреждены топливные баки, возник пожар. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник из 78 человек на борту. КВС был признан виновным и приговорён к шести годам заключения.

Критики самолёта указывали, что баки были пробиты деталями шасси — но их оппоненты возражают, утверждая, что ни один самолёт не рассчитан на многократное воздействие настолько высоких перегрузок.

Некоторые утверждали также, что в самолёте недостаточно аварийных выходов. Однако по действующим в мире стандартам у SSJ их достаточно для 110 пассажиров — а в компоновке «Аэрофлота» в самолёте всего 87 мест.

Неэкспортный SSJ

У большинства зарубежных пассажиров не было возможности оценить SSJ. Хотя он создавался с ориентацией на глобальный рынок — вспомним про иностранные комплектующие, экспорт SSJ оказался не слишком велик, зарубежным заказчикам поставлено около 10 процентов произведённых самолётов, и часть из них вернулись в РФ.

Сказалась ли на этом катастрофа в Индонезии? Возможно. Поставки в Юго-Восточную Азию были единичными: индонезийская Sky Aviation заказала 12 самолётов, получила три машины, лаосская — одну, и обе вскоре обанкротились, как и Armavia. Причиной банкротства был не SSJ, но этот факт показывает, что наиболее крупные и стабильно работающие перевозчики новым типом не заинтересовались. Королевские ВВС Таиланда получили три SSJ, которые используются как VIP-транспорт. Ещё один, тоже в VIP-компоновке, принадлежит пограничной службе Казахстана. На данный момент эти четыре машины составляют весь эксплуатируемый зарубежный парк SSJ.

Большим успехом выглядела продажа 22 SSJ мексиканской Interjet начиная с 2013 года. Однако в 2019 году компания начала испытывать финансовые проблемы и в 2020-м закрылась. Недавно появилась информация о продаже её имущества, в том числе запчастей для SSJ. Однако их состояние трудно оценить. Сами самолёты остаются в залоге у консорциума банков, в который входит и российский ВЭБ. Однако SSJ не проходили обслуживание с 2019 года и уже утратили лётную годность. Восстановить её теоретически возможно, но в условиях санкций вряд ли реально.

SSJ в ливрее мексиканской Interjet. Фото: flickr/SuperJet International

Ещё одной удачей была поставка с 2016 года семи SSJ первому европейскому заказчику, ирландской авиакомпании CityJet. Она не только выполняет собственные рейсы, но и предоставляет самолёты в мокрый лизинг — то есть с экипажем — другим перевозчикам. В данном случае это была бельгийская Brussels Airlines. Так что благодаря этому контракту SSJ примерил на себя ливрею сразу двух авиакомпаний: три были в цветах ирландцев, а четыре — бельгийцев.

Первоначально речь шла о лизинге 15 машин и опционе ещё на 16. Контракт на 12 лет с учётом обслуживания был оценён более чем в 1 млрд долларов. Однако уже в начале 2019-го было объявлено о прекращении эксплуатации SSJ. Бельгийская компания отказалась от аренды из-за слишком длительных остановок SSJ для ремонта — приходилось долго ждать запчасти. Кстати, на эту проблему жаловался и мексиканский Interjet, которому приходилось прибегать к каннибализму: переставлять детали и узлы с одного самолёта на другой.

CityJet потерял крупного клиента, да и сам был не очень доволен российскими лайнерами — по некоторым данным, ирландская компания ждала сертификации SSJ для полётов в лондонский городской аэропорт в Сити, который предъявляет особые требования из-за сложных авиационных условий в черте города. Но так и не дождалась.

SSJ в VIP-компоновке, выпущенный при участии итальянской Leonardo-Finmeccanica, получил название Sukhoi Business Jet. Фото: flickr/SuperJet International

Салон Sukhoi Business Jet. Фото: flickr/SuperJet International

Принадлежащая Латвии компания Air Baltic планировала приобрести SSJ в 2015 году. Но парламент страны поменял устав перевозчика и внёс туда запрет на покупку продукции компаний военно-промышленного комплекса. А ОАК, мало того что производит и гражданские, и военные самолёты, уже попала в тот момент под европейские санкции. В качестве компенсации Air Baltic получила из госбюджета Латвии 80 млн евро и в итоге приобрела лайнеры канадской Bombardier CS300 — несколько более вместительные и с большей дальностью. Позже этот тип был переименован в Airbus A220-300.

В Казахстане пограничная служба эксплуатирует SSJ в компоновке для VIP-перевозок. Аналогичный самолёт приобрёл казахстанский филиал международной компании по корпоративным перевозкам Comlux. Кстати, перебравшийся из Италии в Абу-Даби SuperJet International сейчас предлагает именно VIP или корпоративную версию SSJ.

Так что по данным на осень 2023 года, регулярные пассажирские рейсы на этом типе самолётов выполняют только российские авиакомпании.

Конкурент не конкурент

Российский SJ-100

В 2018 году было объявлено о планах по созданию новой версии — сначала она была известна как Sukhoi SuperJet 100 R, с 2019-го обычно её называли SSJ NEW. 26 июля 2023 года было объявлено о смене названия производителя самолёта с корпорации «Иркут» на НПО «Яковлев». Тогда же упомянули и новое название самолёта SJ-100, то есть без «Сухого». Конструкция узлов и систем осталась практически та же, поменялись только их поставщики. Самолёт должен был стать российским не на 30 процентов, как SSJ-100, а на все 97.

Замена импортных комплектующих — естественное и логичное решение. Бесспорно, санкции против России сделали его вынужденным, но рано или поздно этот процесс должен был начаться. Во-первых, российские предприятия надо обеспечивать работой. Во-вторых, нужна большая самостоятельность с точки зрения экспорта. Ведь в 2019 году контракт с Ираном сорвался из-за позиции США: в связи с использованием в SSJ комплектующих американского производства правительство США запретило поставки самолёта в страну, находящуюся под санкциями. Сейчас ситуация ещё более острая. Ну и в-третьих, за 20 лет, прошедших с конкурса, где победил SSJ, в России появились новые производства: например, для МС-21 сумели сделать крыло из углепластика, которого у его одноклассников Boeing 737 и Airbus A320 ещё нет.

Кабина пилота в SSJ и сам лайнер в аэропорту Калуги. Фото: wikimedia/Ральф Ролечек, Буньков Денис

SJ-100 в конце августа 2023-го совершил первый полёт с двигателями SaM146. После марта 2022 года из-за санкций ЕС поставки комплектующих для производства SaM146 стали невозможны. Им на замену разработан двигатель ПД-8 («Перспективный двигатель с тягой около 8 тонн»), по своим параметрам эквивалентен SaM146, и ПД-14, который уже сертифицирован и будет устанавливаться на более крупный лайнер МС-21.

Первые ПД-8 уже изготовлены предприятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) и проходят испытания на самолёте-лаборатории и в составе SJ-100. Их сертификация и полёт SJ-100 с ними ожидается до конца 2023 года. А в 2024-м планируется начать серийное производство и новых двигателей, и SJ-100.