Старая Пермь

Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк родился в Висиме, учился в Петербурге, а с 1877 по 1891 год жил на Урале, преимущественно в Екатеринбурге, и даже избирался там гласным городской думы. В 1888 году он совершил путешествие на поезде из Екатеринбурга в Пермь и далее на пароходе вверх по Каме. Впечатления от поездки он описал в очерке «Старая Пермь», который впервые опубликовал в журнале «Вестник Европы» в 1889 году. Вот фрагмент о городе Перми, куда литератор попал после некоторого перерыва.

Автор Дмитрий Мамин-Сибиряк

I

(...) Сначала нужно сказать о вагоне третьего класса, в котором я ехал по Уральской железной дороге в Пермь. Публики в вагоне набралось много, и все провели тяжелую, бессонную ночь, скорчившись в разных невозможных положениях. Ранним утром, когда поезд еще "на брезгу" пришел на станцию Чусовая, эта скорченная публика зашевелилась.

Показались измятые бессонницей лица, послышались охи и вздохи, нервная позевота и машинально творимая утренняя молитва. Каждый чувствовал себя обиженным и смотрел на других с плохо скрытой ненавистью, как на людей, бессовестно захвативших его место. Дамы — публика была всё чистая — отправились сейчас же в уборную, мужчины потянули к буфету. Общее тяжелое настроение не улеглось даже после получасовой остановки, и публика вернулась с сердитыми лицами на свои места. (...)

Пермская железная дорога — первая на Урале, до 1897 года называлась Уральской горнозаводской железной дорогой, 1910 год. Фото: wikimedia/Сергей Прокудин-Горский

Поезд медленно подползал к мосту через р. Чусовую, и в наше окно можно было рассмотреть постройки французской компании, основавшей здесь железоделательный завод. В утренней мгле дымились железные трубы, а по реке медленно плыла волна чисто заводских звуков — лязг железа, грохот вертевшихся колес и валов и глухой гул работавших молотов. Чусовая в этом месте выбегала из «камней» и разливалась по волнистой равнине, едва сдавленной лесистыми отрогами, широким плесом. Картина получалась недурная, особенно после глухого безлюдья оставшегося назади горного перевала.

Публика в нашем третьем классе набралась самая разнообразная: старушка-полька, возвращавшаяся от родных из Западной Сибири, а с ней ехал высокий и мускулистый ксендз в засаленной сутане; напротив них поместились три дамы неопределенной профессии — не то арфистки, пробиравшиеся в Нижний к ярмарке, не то просто жены своих мужей; два бухарца, несколько прасолов и в заключение соловецкий монашек в черной островерхой шапочке и длинном, заплетавшемся около ног подряснике, перехваченном широким монашеским поясом. Серое лицо этого «мниха» было совершенно неподвижно, а бесцветные глаза смотрели совсем убитым взглядом. Прямые, льняного цвета, волосы выбивались из-под дорожной скуфейки и придавали лицу то бесстрастное выражение, какое встречается только у угодников на образах старинного новгородского письма. Рядом с этим северным отшельником, упитанный ксендз казался уж совсем мирским человеком, особенно когда начинал набивать свой толстый нос табаком. Последнее ксендз делал с ловкостью фокусника, и толстые пальцы точно порхали около носа. В антракты между двумя понюшками ксендз вынимал серебряный портсигар, доставал папиросу и с медленной важностью пускал табачный дым. Вообще публика набралась самая разнообразная, как это случается в развал летней навигации, когда по уральской железной дороге сибиряки едут «в Россию», а «расейские» люди в Сибирь. (...)

На пути от Чусовой до Перми самым замечательным местом является станция Лёвшино. До железной дороги здесь стояла жалкая деревушка и несколько магазинов для склада металлов, но теперь быстро растет уже целый городок, и проведена даже железнодорожная ветвь к складам металлов. Тут же стоят металлические резервуары с керосином разных компаний, склады бочек и т.д. Лёвшино занимает устье Чусовой и служит местом разгрузки чусовских караванов. Железная дорога оживила пустынный берег, где и следовало бы быть давно настоящему городу, а не на месте нынешней Перми, которая стоит совершенно ни при чем, как измышление административной фантазии.

Железнодорожная станция Лёвшино, вторая половина девятнадцатого века. Фото: wikimapia

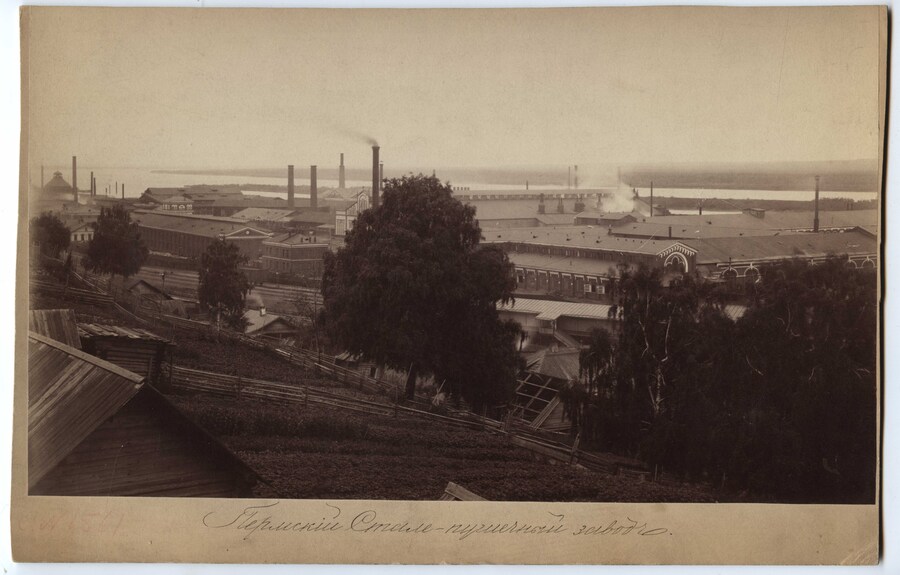

Другой оживленный пункт уже под самой Пермью — сталепушечный Мотовилихинский завод. На него положены большие казенные миллионы, но дело всё как-то не вяжется: то работы по горло, не хватает рабочих рук, то работы нет. Всё, конечно, зависит от большего или меньшего внимания военного министерства, и Мотовилиха, как комнатное растение, если его польют вовремя, зеленеет и цветет, а если забудут — засыхает до следующей поливки. Удивительное это дело: не хотят давать своих заказов своим же собственным казенным заводам, а направляют их за границу, в Эссен. По справедливости, Крупп может считаться нашим русским заводчиком и имеет полное право требовать себе тех же привилегий и покровительства, какими пользуются наши уральские заводчики, тем более, что эти последние решительно ничего не желают делать даже в виду своей собственной неминуемой гибели — съест их южнорусское дешевое железо.

Мотовилихинский завод, вторая половина девятнадцатого века. Фото: wikimedia/неизвестный автор

II

Пермь я знаю десятки лет, и всегда на меня этот город производит самое тяжелое впечатление, особенно по сравнению с Екатеринбургом. Главное основание всей жизни здесь заключается в «двадцатом числе», когда чиновники получают жалованье, а всё остальное, нечиновное человечество живет «пакентами»; ни добывающей, ни обрабатывающей промышленности в Перми нет. Впрочем, в последнее время Пермь совсем преобразилась; мощеные улицы и целые кварталы прекрасных домов производят даже известный эффект. К сожалению, всё это тлен и суета. Искусственное оживление произведено железной дорогой, и всякая новая комбинация в этом направлении бесповоротно убьет Пермь. Впрочем, песенка уже спета: новая линия Самсук — Уфа — Златоуст достраивается, и без сомнения сибирский транзит повернет по ней. Пермь тогда останется буквально при одном своем «двадцатом числе»... В утешение останутся мостовые да построенные в долг дома. Что такое будущее — не наша фантазия, доказательством служит быстро вырастающий городок в Лёвшине: там сосредоточатся специальные грузы Уральской дороги, как горнозаводской линии, и туда же должно мало-помалу перекочевать пароходство.

Железнодорожная станция Заимка в Перми, 1901 год. Фото: Фото: wikimedia/неизвестный автор

Здоровый и трудящийся человек любит обыкновенно повеселиться — это его отдых. Самый бойкий сезон в Перми летом, во время навигации, и что же — город скучает, как параличный. На единственном гулянье, пристроенном, как задний двор, где-то на выезде, в совершенно голом месте, толчется человек десять-пятнадцать — и это «вся Пермь». Большой театр летом пуст, а зимой приносит антрепренерам одни огорчения: нет публики. (...)

Дом губернатора и жандармское управление в Перми, конец девятнадцатого–начало двадцатого века. Фото: wikimedia/из книги Пермь — 285 лет. Из века в века переходя / А.И. Овсянников

Летом Кама под Пермью очень красива — берег, уставленный пристанями и складами,— очень живое место, и работа здесь действительно кипит. Самые большие пристани, конечно, принадлежат волжским пароходам, а чердынское пароходство Лунегова приютилось в сторонке, под горой, на которой стоит кафедральный собор. Небольшая пристань и небольшой пароходик, разводивший пары, свидетельствовали о небольшой публике, которая ездит вверх по Каме. До Чердыни от Перми с небольшим сутки пути, но я взял билет только до Усолья, куда пароход должен был придти на другой день.

Кама и левый берег Перми, 1880–1885 годы. Фото: wikimedia/из книги: Пермь — 285 лет. Из века в века переходя / А.И. Овсянников

В небольшой каюте второго класса я застал странную публику, которая сидела у стола в таком виде, как будто все собирались прощаться. Приготовленные саквояжи и разные узлы говорили о желании оставить пароход. На столе стояла бутылка с водкой и две тарелки с объедками.

— Этот пароход уходит сегодня? — осведомлялся я у пароходного «человека».

— Так точно-с... Через час побежим-с.

— А эти господа что тут делают?..

— А так-с... — ухмыльнулся «человек». — Пермские купцы-с... Пароход-то утром пришел, а они вот всё еще проклажаются.

Мое появление, видимо, расстраивало проклажавшуюся с чемоданами купеческую публику. Я не хотел им мешать и вышел на палубу. Обыкновенно на пристанях, когда отходит пароход, толпится масса провожающих, родных и просто любопытных, но чердынский пароход не интересовал даже пермскую скучающую публику. Саечник, два-три татарина с лимонами, городовой, несколько мужиков, носильщики — и только. В довершение всего пошел дождь. Не оставалось ничего, как идти в свою каюту. Пермские купцы с чемоданами всё еще сидели там, только на столе красовалась новая бутылка водки.

Доходный дом Колпакова-Аксёнова на Сибирской улице в Перми, 1890–1902 годы. Вошёл в историю под фамилиями своих владельцев — купцов Егора Колпакова и Василия Аксёнова, которые по очереди владели домом. Фото: wikimedia/неизвестный автор

— Так как, Иван Федорыч... а? — спрашивал бритый господин, походивший на чиновника, уволенного по третьему пункту.

Иван Федорыч, громадный мужичище с опухшим от водки лицом и мутными глазами навыкате, видимо, составлял душу компании. Он только покачал своей громадной, как пивной котел, головой и хрипло проговорил:

— Я здесь останусь...

Все засмеялись, хотя смешного пока ничего еще не было.

— Нет, это не годится, Иван Федорыч: дома-то, поди, уж давно ждут... Жена, поди, все глаза проглядела.

— Ничего, подождут... А как я жене-то в этаком образе покажусь?

— Да ведь не впервой?..

Пузатенький белобрысый купчик так и прыснул со смеху.

— Я прежде так делал, — заговорил Иван Федорыч, грузно вздыхая, — задним двором проберусь, потом через кухню в кабинет и сейчас выхрапку... А потом уж как стеклышко и объявлюсь.

Чёрный рынок в Перми, начало двадцатого века. Рынок также именовали Хлебным. А название Чёрный связано не с методами торговли, а с тем, что в районе рынка была плохо смываемая с одежды и обуви жирная чёрная грязь. Фото: wikimedia/неизвестный автор

Жена и догадалась: на замке держит задние-то ворота.

— А я через забор в этаких случаях... — прибавил от себя белобрысый. — Тоже совестно, ежели, например, прислуга увидит в таком виде...

— Уж на што хуже...

Опять смех и новая бутылка. Кутившие всю ночь на пароходе мужья не решались явиться домой «в этаком виде» и тянули время.

— Я всегда жене говорю, что пароход опоздал... — объяснял «третий пункт».

— Тоже надуй их, жен-то... Нет, брат, стара штука. После третьей бутылки потребовали «человека».

— Вот что, братец, уведи ты нас куда-нибудь... понимаешь?

— Как не понять-с... Пожалуйте на пристань, там есть багажная конторка, так в лучшем виде-с...

Благой совет был принят, и компания пермских «мужей» очистила каюту, оставив после себя целую кабацкую атмосферу. Передав багаж в контору, компания побрела пешком по берегу Камы, но не домой, а куда-то к соляным амбарам. «Третий пункт» шел впереди и фальцетом выводил:

Во несчастный день во середу

Злые... злые турки собиралиса-а!

III

Перед самым отходом парохода в общую каюту второго класса прибыла целая компания молодежи; это были студенты горного института, экскурсировавшие по уральским заводам. Молодежь — везде молодежь, и за ней идут беззаботный смех и веселье, как было и теперь. После живой картины из пьяных пермских мужей точно пахнуло свежим весенним воздухом...

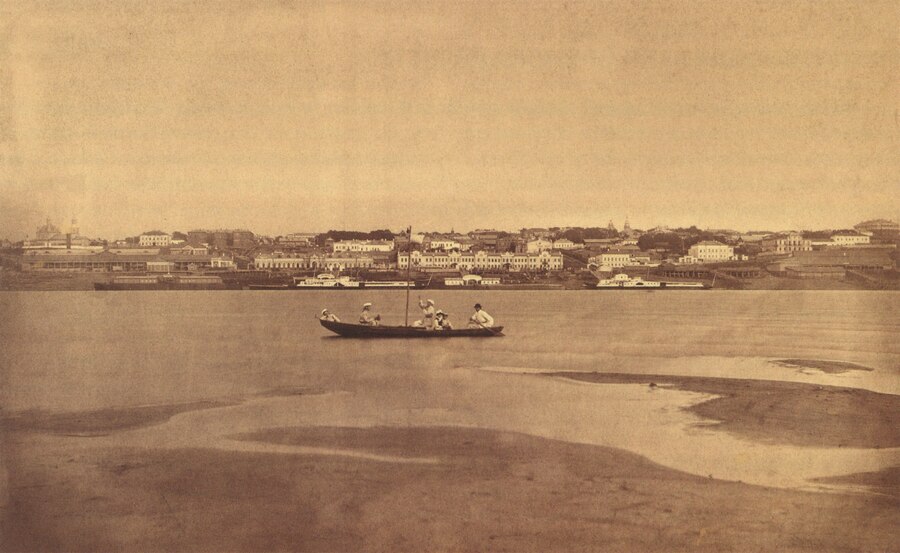

Вид на Пермь с парохода очень красив, хотя город и скрыт за горой. Опять так и режет глаз административная затея — неизвестно для чего вывести город на гору; такие постройки имели смысл и значение для старинных боевых городов, поневоле забиравшихся на высокое усторожливое местечко, а Пермь залезла на гору без всякой уважительной причины. Неудобств такого положения масса: от единственного своего богатства, Камы, обыватели отделены такими заломами и буераками, что не скоро доберешься до воды. Даже такое невинное предприятие, как сходить выкупаться — требует большой энергии и некоторой предприимчивости, потому что в жар спуститься к Каме и подняться в город — целый подвиг...

Наш маленький пароходик весело свистнул и пошел в «гору» то есть вверх по Каме. Скоро город и дымившая Мотовилиха скрылись из вида. Берега шли низкие, покрытые тощим болотным леском. Пароходная публика скоро запряталась по каютам, потому что нечего было смотреть. Оставался на трапе только один какой-то купец, разговаривавший с капитаном. Все как-то особенно внимательно оглядывали этого господина и что-то шептались между собой. Я решил про себя, что это, вероятно, герой какого-нибудь банковского хищения или просто крупный банкрот, — и одет плохонько, и вид какой-то совсем особенный.

— Кто это с капитаном разговаривает? — спросил я подвернувшегося «человека».

Мой вопрос доставил этому последнему видимое удовольствие, и он даже шаркнул ножкой.

— Это-с... это-с купец Брюханов, из Усолья-с. Нонешней весной в лотерее не мало выиграли-с... Господь счастья послал. (...)

Вид на Пермь с Камы, конец девятнадцатого–начало двадцатого века. Фото: wikimedia/Alexander Alexandrovich Yakunin

Верхняя часть Камы, начиная от Перми, самая оживленная; её можно смело назвать заводско-промышленной. Мы плыли по царству Строгановских имений, поделенных между наследниками. Заводы следовали один за другим: Хохловский, Полазнинский, Добрянский, Чермозский, Пожевской. С парохода можно было рассмотреть только один Добрянский завод, а остальные расположились в нескольких верстах от берега, как Чермозский или Пожевской. Особенно замечательны две реки, впадающие в Каму с правой стороны, — это Обва и Иньва; обе служат живым ключом к самым населенным на Урале местностям, а Иньва, кроме того, составляет вполне пермяцкую реку, потому что в ее бассейне сосредоточилось все пермяцкое царство с своей столицей Кудымкар. Не нужно смешивать древних пермичей или пермитян с иньвенскими пермяками-инородцами: между ними ничего общего нет — первые составляли в верховьях Камы аванпост волжских серебряных булгар, а последние — какая-то отрасль зырянского племени. Между прочим, мы были введены в немалое заблуждение Решетниковым, который в своих «Подлиповцах» описывал именно пермяков-инородцев. Сысойко и Пила являлись не русскими типами, а представителями вырождающегося пермяцкого племени. Этот крошечный народ давно обратил на себя внимание ученых людей, и о пермяках, благодаря трудам Теплоухова9, Рогова10 и др., составилась целая литература. В Пермской губернии пермяков насчитывают до 80 тыс., да в Вятской около 10 тыс. Замечательно то, что удержалось много пермяцких названий рек: Чусовая (чусь — быстрый, ва — вода) — быстрая вода, Иньва — бабья вода, Ёгва — грязная вода, Юсьва — лебединая вода и т.д. Пермяцкий язык имеет 17 падежей. Знаменитые пельмени, (правильно: пельнянь — хлебное ухо) обязаны своим происхождением пермякам; по крайней мере, им приписывают его пермяцкие патриоты. Есть и национальный напиток: брага. Пермяки пьют ее в ужасающих количествах. Достоинства такой пермяцкой браги перед водкой или фабричным пивом неисчислимы: она питательна, здорова и дешева. Приготовляют брагу дома, для домашнего обихода, следовательно, не может быть и речи о каких-нибудь вредных примесях или акцизе. В крестьянском быту, когда справляют свадьбы, годовые праздники или поминки, брага является благодеянием. Про пермяков на Урале сложилась пословица: «Худ пермяк, да два языка зна(е)т».