Про коммунальные квартиры

Бесконечные коридоры со множеством дверей, общие кухни и санузлы, соседские склоки и любовь за занавеской — об этом хоть что-то, но знают все. Из воспоминаний родственников, из фильмов или из книг. Это такая же часть советского прошлого, как салат оливье, пионерские лагеря и лидер страны, с которым разлучит только смерть. А для одного процента населения России сегодня, то есть для полутора миллионов человек, — это по-прежнему настоящее. Въехали в коммуналку, чтобы постичь суть явления.

Текст: Дарья Рыжкова

Что такое коммуналка

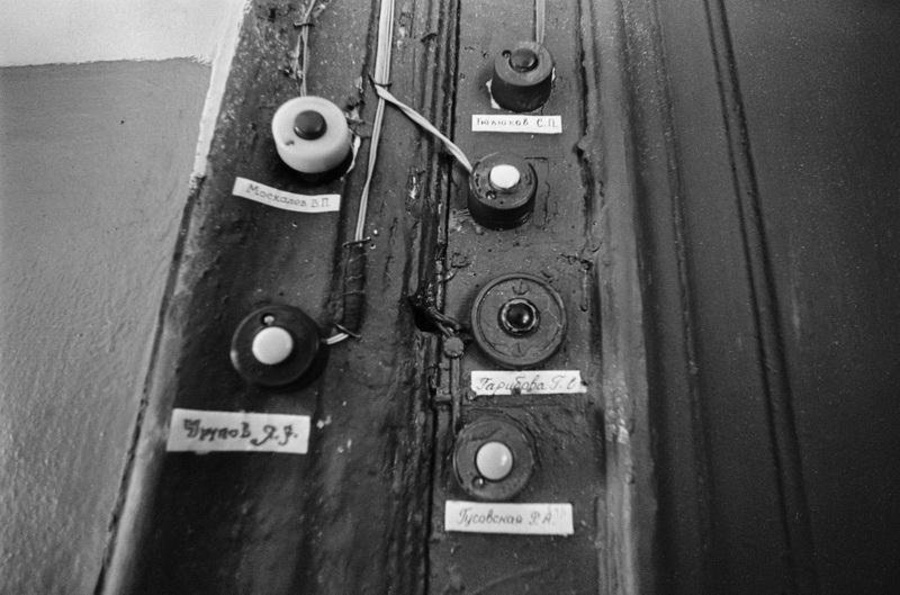

С лестничной клетки такую квартиру легко узнать: рядом с дверью много звонков — к каждому жильцу свой — либо висит список с указанием, кому звонить, чтобы попасть к нужному человеку.

Входная дверь коммунальной квартиры, Владимир Богданов, 1982 год. Фото: МАММ/russiainphoto.ru

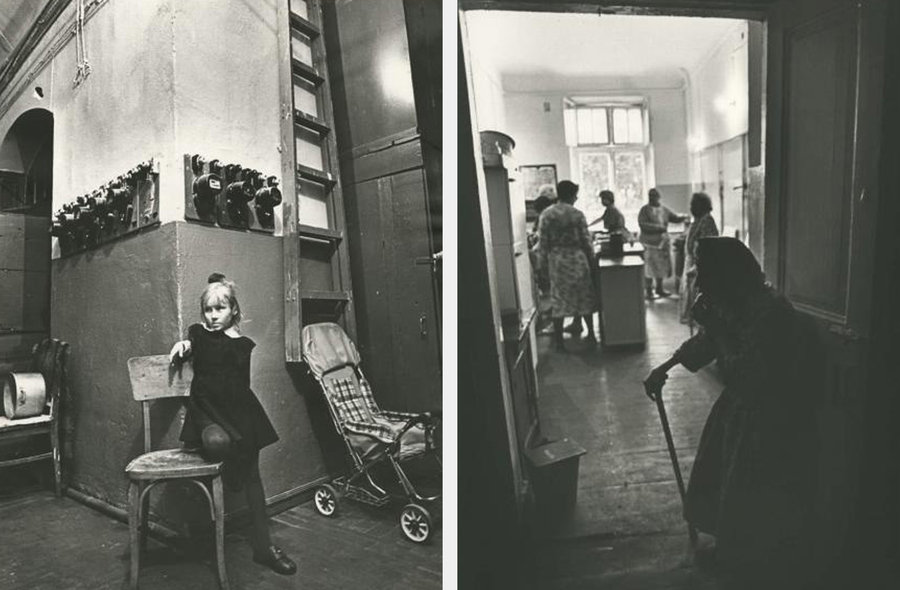

Внутри всё начинается с коридора. Тут же разнокалиберные электросчётчики по числу квартиросъёмщиков. Сам коридор обычно длинный или очень длинный. Большой, но одновременно тесный, так как заставлен вещами жильцов. На стенах висят велосипеды и цинковые ванночки для купания детей, стоят комоды и шкафы для одежды, к ним прислонены лыжи. Тут же обязательно сундук, на котором за шторкой может спать «ничья бабушка», как помните у Ильи Ильфа и Евгения Петрова в «Золотом телёнке».

Коммунальные квартиры — на Тверском бульваре и в Дегтярном переулке в Москве. Фото: МАММ/russiainphoto.ru; МАММ/russiainphoto.ru

Ещё, конечно, может быть телефон — он либо висит на стене, либо стоит на столике. Везение, если он есть. Но поговорить выйдет только так, что вас услышат все соседи. Если, конечно, вас к телефону позовут — всякое бывает. Рядом с телефоном карандаш на верёвочке. А обои около телефона в надписях и рисунках.

Кадр из фильма «Покровские ворота», 1983 год.

Кадр из фильма «Июльский дождь», 1966 год.

Фото: скриншоты с youtube-канала Киноцонцерн «Мосфильм»

Из коридора множество дверей. А за ними — миры.

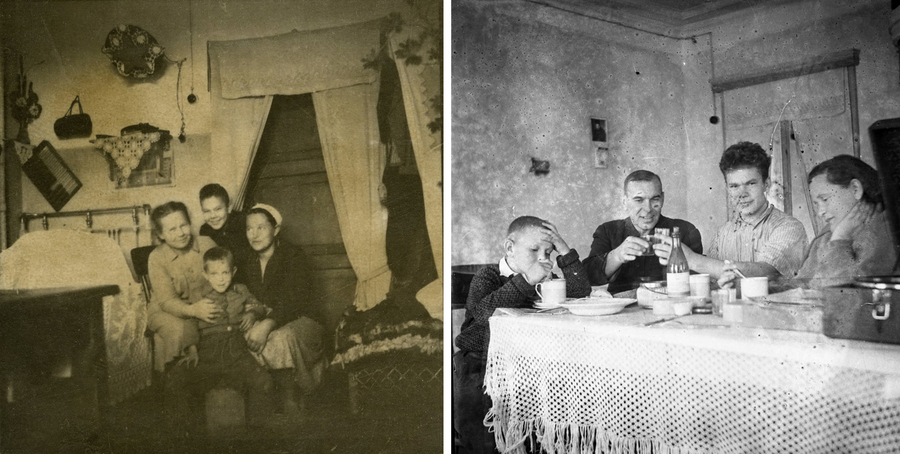

В каждой комнате редко один человек, гораздо чаще семья — одно поколение или два, а иногда и три и более — потому бабушка и оказывалась иногда на ночь на сундуке в коридоре. Если комната большая, то она поделена занавеской либо перегородкой, может шифоньером. В каждой части — кровати.

Коммунальная квартира в доме № 63 по улице Максима Горького в Куйбышеве, современная Самара, около 1947–1948-го и 1951 год. Фото: архив Разиных/russiainphoto.ru, Архив Шарыповых – Афанасьевых/russiainphoto.ru

Кухня, ванная, уборная — общие зоны коммуналки. Место встреч соседей — в любви или ненависти. В уборную ходят со своей бумагой — а кто-то даже со своим сиденьем на унитаз. Там висит график уборки и самодельные плакаты с призывами к чистоте. Писатель Лев Рубинштейн в эссе «Коммунальное чтиво» приводит примеры: «Первое было выдержано в стилистике первомайских призывов: „Товарищи! Сливайте после себя мочу!“ Второе было полаконичней, но и поэзотеричней: „Больших кусков не бросать!“... Помню, что в чьём-то клозете висела исполненная отчаянья надпись, причудливый акцент которой сообщал ей удвоенную выразительность: „Несци напл“».

Ванная — одна на всех. Её либо нет, и тогда это проблема. Либо она есть, и тогда это ещё большая проблема. «Он поёт по утрам в клозете», — пишет про своего героя Юрий Олеша в романе «Зависть». Певунов в туалете и ванной не любят в коммуналках одинаково сильно — потому что они занимают санитарные пространства слишком надолго. Особенно по утрам, и тогда у дверей выстраивается очередь из жильцов с полотенцами и мыльницами, которые после короткого прослушивания арии начинают колотить в дверь.

По ночам же ванная может превращаться в спальню. Писательница Вера Панова вспоминала знакомых, которые «поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна».

Кухня — центр квартиры. Тут стоят столы, у каждого свой, или тумбочки. В 1930-х готовят на примусах, заправленных керосином, — их нужно прокачивать, а форсунки прочищать иглой. Помните, как «не шалит, никого не трогает, починяет примус» кот Бегемот в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова? Иногда в кухне имеется дровяная плита, но её не топят, а ставят на неё те же примусы. В 1950-х появляется керогаз, тоже достаточно вонючий и коптящий. Потом наступает время газовых или электрических плит и плиток.

Типичная послевоенная коммунальная кухня с печным отоплением в Красногорске, 1955 год. Фото: архив Дмитрия Анатольевича Дроздецкого/russiainphoto.ru

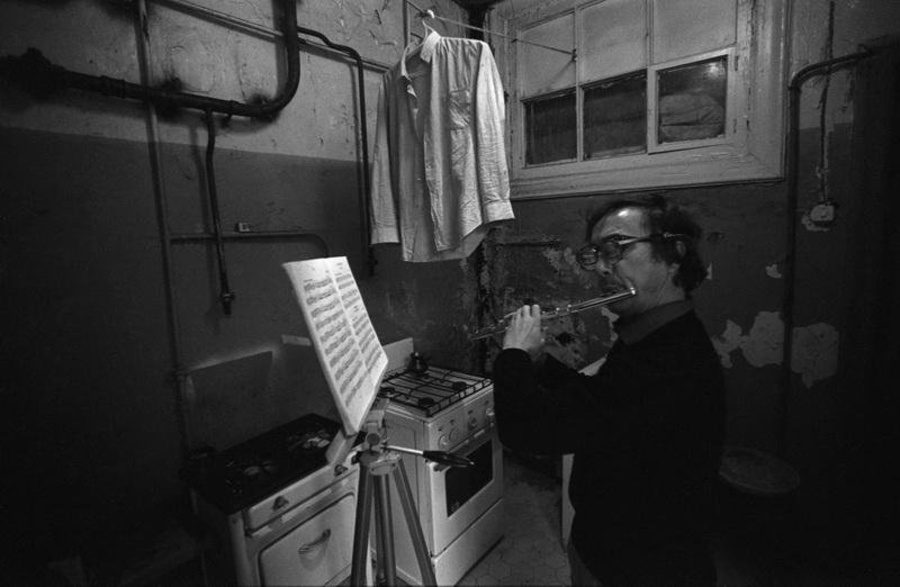

В больших коммуналках несколько раковин, но чаще — одна и с холодной водой. В ней и умываются, и чистят зубы, и стирают что-нибудь мелкое — особенно если нет ванной. Кстати, ванная может отсутствовать, а вот ванна — стоять. Всё на той же кухне — за занавеской. Такой вариант коммуналки в Петербурге показан в сериале «Новогодний рейс». Кто-то моется, кто-то развешивает бельё тут же под потолком на верёвках, а кто-то варит борщ. На кухне кипят кастрюли и страсти, рождаются и умирают сплетни, разгораются и затухают скандалы.

Типичная кухня в коммунальной квартире, 1985 год. Фото: МАММ/russiainphoto.ru

Фотограф Олег Макаров играет на флейте на коммунальной кухне, 1984 год. Фото: МАММ/russiainphoto.ru

Коммуналка — почти Ноев ковчег, куда, как известно, брали всяких живых существ по паре. Вместе живут потомственные городские и только что приехавшие деревенские, слесари и инженеры, студенты и ветераны, люди разных национальностей. Вынужденные сосуществовать вместе, они не связаны ни родством, ни социальным положением, ни работой. Они говорят во всех смыслах на разных языках — и пытаются найти общий. Может, поэтому именно в коммуналке на Смоленском бульваре в Москве Сергей Ожегов начал работу над своим «Словарём русского языка», про который теперь знает каждый, кто учился в российской школе.

Коммуналка в Ярославле, начало 1990-х. Фото: архив Александра Анатольевича Акилова/russiainphoto.ru

Кто всё это придумал

«Коммунальную квартиру» во всём её блеске считают советским изобретением. Стремительная индустриализация и, следовательно, урбанизация 1920-х требовала жилплощадей для приехавших в города из деревень работников. Но, конечно, история коммунального, то есть совместного сожительствования на одной площади, имеет гораздо более древние истоки.

В третьем веке до нашей эры в Древнем Риме остро стоял квартирный вопрос. Земля была дорогая, поэтому придумали строить многоэтажные дома — инсулы. И часть жилья в них сдавали внаём. Конечно, были те, кто мог себе позволить квартиры из нескольких комнат и даже нескольких этажей. Но цена аренды городских квадратных метров уже тогда кусалась. Так что в одну квартиру часто набивались несколько семей. У каждой была своя комната, попасть в которую можно было или из общего атрия, то есть парадной залы, или из коридора. Жильё могло быть и проходным. В фильме «Сатирикон» Федерико Феллини по мотивам одноимённого романа Петрония Арбитра как раз показана такая древнеримская коммуналка.

Средневековые города за высокими стенами тоже были своего рода коммуналками — внутри на ограниченной территории уживались люди разных профессий и порой социального статуса. В Китае, например, народность хакка в середине шестнадцатого века была вынуждена мигрировать с севера на юг в результате междоусобных войн. Местное население было им не радо. Так что пришлось строить крепости-тулоу — круглые или квадратные, с глухими стенами снаружи, многоэтажным жилым пространством внутри по периметру стен и общим внутренним двором. И там всё было прямо как в коммуналке — вывешивались правила поведения и графики уборки общественных зон.

Тулоу — дома-крепости на юге Китая. Были распространены в провинциях Гуандун и Фуцзянь. Фото: wikimedia/tulou

В России запрос на квартиры, а потом и комнаты возник с началом бурного развития городов, то есть в конце семнадцатого века. Именно при строительстве Петербурга, города, с которым в наше время в первую очередь ассоциируются «коммуналки», рынок аренды жилья развивался скачкообразно. На стройках трудилось громадное количество приезжих из деревень. Кому-то местные жители сдавали часть своих комнат, отгораживая занавеской углы, других поселяли в бараки.

Позже стали строить «доходные дома», в которых сдавались квартиры или комнаты. В очерке «Петербургские углы» Николай Некрасов описывает жильё, знакомое ему по первым годам бедственной петербургской жизни в 1830-х: «Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных погребах и могильных склепах». Соня Мармеладова в романе Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» — это 1860-е — снимает комнату «в квартире портного Капернаумова».

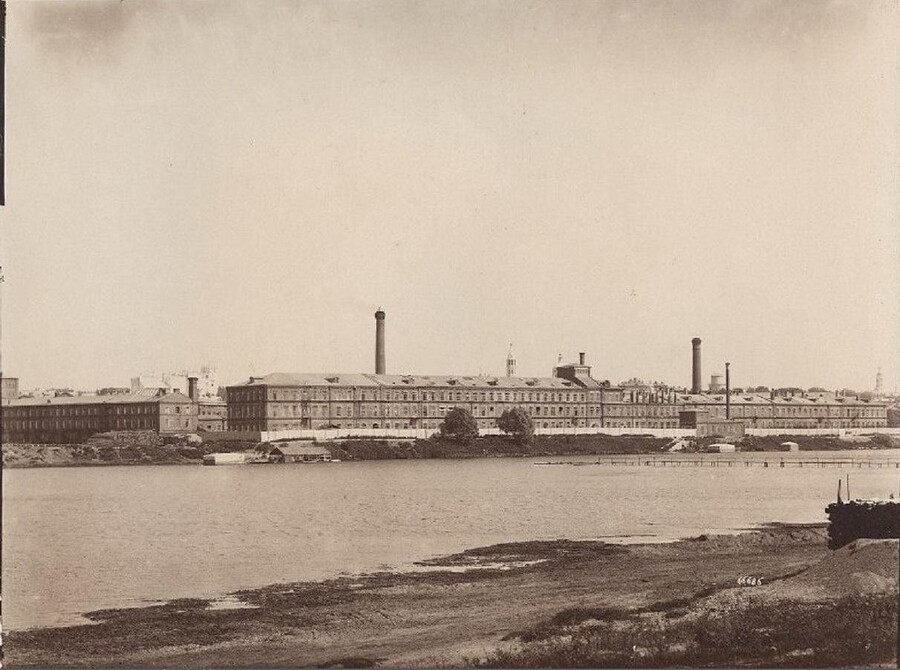

Во второй половине девятнадцатого века в городах и рядом растут заводы, а вокруг них строится многоквартирное, читай коммунальное, жильё для рабочих. Например, в Твери начинается возведение построек Морозовского городка.

В Москве в 1890-е коммунальное жильё, например, возводят владельцы Трёхгорной мануфактуры Прохоровы. Рядом с фабрикой вырастает целый городок многоэтажных домов-казарм — для семейных, несемейных и сезонных работников. В них коридорная система, а большие комнаты порой делят несколько семей. Умывальники и кухни с печами и кубами для кипячения воды — общие.

Жилые корпуса для рабочих Трёхгорной мануфактуры в Москве, 1890–1900 годы. Фото: wikimedia/неизвестный автор

И всё же это ещё не те коммуналки, которые войдут в историю, про которые потом будут создавать поэмы и романы, и в память о которых начнут открывать музеи.

Коммуналка равно уплотнение

Слово «коммунальный» происходит от слова «коммуна». Его определение в «Большой российской энциклопедии» звучит так: «Форма совместной жизни людей, основанная на обобществлении их имущества и труда». В «Словаре русского языка» это «коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда», а в «Словаре иностранных слов» — «Общество лиц, отрицающих между собою всякую личную собственность и пользующихся всем своим имуществом сообща». В некоторых словарях ещё говорят о сообществе людей по интересам, идейной и социальной близости.

И дореволюционные рабочие городки гораздо ближе к этим определениям, чем то, что получилось у молодой страны после 1917 года. Тогда решалась возникшая массово проблема — где жить новым гражданам Страны Советов, которые хлынули из деревень в города. И решалась она просто: богатые должны были поделиться квадратными метрами с бедными.

«Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции... является в квартиру богатого, осматривает её, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин.

— Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться», — описывал процедуру Владимир Ленин в своей работе «Удержат ли большевики государственную власть?», которую опубликовали ещё в октябре 1917-го.

Квартира считалась богатой, если в ней число жильцов было равно числу комнат. В Москве появилась норма жилья — 20 квадратных аршин пола (10 квадратных метров) на одного человека, 10 квадратных аршин (5 квадратных метров) на ребёнка от 2 до 12 лет. Так предписывало Постановление московского совета рабочих и красноармейских депутатов по жилищному и земельному вопросам от 1918 года. Так началось «уплотнение».

Сначала уплотняли богатых — требовали от владельцев двух больших квартир съехаться в одну, а вторую — передать на нужды рабочего класса. Потом подселять квартирантов стали и в «избыточные» по новым нормам комнаты. И вот уже перед необходимостью сосуществования на одной площади оказались люди из самых разных социальных слоёв, которые никогда бы не могли стать членами той классической «коммуны» с общими идеями или хотя бы местом работы.

Для разъяснения преимуществ нового образа жизни по сценарию наркома просвещения Анатолия Луначарского сняли фильм «Уплотнение» — его премьера прошла 7 ноября 1918-го. По сюжету, в одну из комнат квартиры некоего профессора переселяют из подвала слесаря с дочерью. Сначала все в ужасе, а потом в квартиру начинают приходить рабочие, профессор берётся читать им лекции в клубе, а сын профессора влюбляется в дочь рабочего. И вот уже свадьба и хеппи-энд.

«Новоселье» («Рабочий Петроград»), Кузьма Петров-Водкин, 1937 год. Фото: wikimedia

В 1919-м следует сокращение жилищных норм — по инструкции Наркомздрава: теперь на человека полагалось 18 квадратных аршин, то есть 9 квадратных метров.

Неудачную попытку уплотнения профессора Преображенского Михаил Булгаков описывает в повести «Собачье сердце» (1925 год):

«— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку».

В жизни всё было гораздо печальнее — и гораздо эффективнее. Последовала отмена частной собственности на дома и квартиры, число уплотнённых бывших владельцев стремительно росло.

Дом Наркомфина на Новинском бульваре — изнутри и снаружи, 1928–1930 годы. По замыслу авторов проекта, этот вариант жилья должен был освободить жильцов от бытового гнёта при помощи столовых и общественных механических прачечных для всех жильцов. Фото: wikimedia/G.oorthuys, Robert Byron

Нажили в коммуналках

В Оренбурге есть Дом-музей Юрия и Валентины Гагариных (улица Чичерина, 35). На первом этаже там экспозиция «Дорога в космос»: скафандры, планшеты и парашюты. На втором — коммунальная квартира, где жила с родителями невеста Гагарина и куда он переехал к ней в 1957 году после свадьбы. От космоса до коммуналки — один пролёт лестницы.

Действительно, в коммуналках придумывали ракеты и писали балеты. В 1986 году художник-концептуалист Илья Кабаков словно подвёл резюме под значением коммуналок для СССР, когда создал инсталляцию «Человек, который улетел в космос из своей комнаты»: убогая каморка, стены в советских плакатах, самодельная катапульта из матрасных пружин и резинок, с помощью которой маленький человек отправился к звёздам, пробив дыру в потолке — вот она зияет над всем.

Ностальгической дырой в душах бывших обитателей обернулись и сами коммуналки — они не устают вспоминать о лишённой личного пространства жизни, которая всё равно могла быть счастливой.

«В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате, — пишет Андрей Вознесенский в повести „Мне четырнадцать лет“ в 1980-м. — В остальных пяти комнатах квартиры жило ещё шесть семей. Коммуналка наша считалась малонаселённой. В коридоре сушились простыни. У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведённый муж свистал „Баядеру“, возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял».

Поэт Евгений Евтушенко в стихотворении 1983 года «Плач по коммунальной квартире» признаётся:

«Плачу по квартире коммунальной,

будто бы по бабке повивальной

слабо позолоченного детства,

золотого всё-таки соседства».

И настаивает:

«Нас не унижала коммунальность

ни в жратве, ни в храпе, ни в одёже.

Деньги как-то проще занимались,

ибо коммунальны были тоже».

Музыкальная группа «Дюна» поёт в 1995-м: «Ни к чему нам дом отдельный, вместе жить нам веселей». И затягивает припев: «Это коммунальная квартира, это коммунальная страна».

Кадры из клипа группы «Дюна» на песню «Коммунальная квартира», 1995 год Фото: скриншоты с youtube-канала «Группа Дюна»

В 2018-м году петербургский фотограф и блогер Максим Косьмин просит своих подписчиков в соцсетях рассказать о плюсах жизни в коммунальных квартирах и получает в комментариях множество историй.

— «Соседи менялись раз в год, но всегда были все адекватные. Хоть туалет мыли не все, но жить было комфортно».

— «Меня мои соседи, когда я студенткой была, всё время кормили супчиками, прямо в комнату приносили. Приглашали смотреть к себе телевизор и пересказывали сериалы».

— «Когда я болела, мне соседка горчичников большую упаковку принесла, кажется, до сих пор не кончились... Потом заехала в коммуналку девочка-ровесница, так мы сдружились, пироги друг другу пекли. Смесь дискомфорта материального (тараканы, ужасное состояние квартиры) и теплоты общения...»

Чаще всего — это ностальгия по детству, которое почти вспоминают как счастливое, такова особенность детской психики, — поясняет исследователь и историк Наталья Лебина. «Микромир коммунальной квартиры комфортен для детей с их тягой к скоплению в стаи, с характерным эгалитаризмом, инфантильным иждивенчеством» — это цитата из её работы «Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии».

Музей-резиденция «Арткоммуналка» в Коломне. Замысел авторов проекта — воссоздать дух и быт эпохи хрущёвской оттепели. Фото: официальная группа Вконтакте «Арткоммуналка. Еровееф и другие»

Впрочем, минусы коммунального быта тоже вспоминаются в достатке. Совместное проживание часто приводило к локальной войне в отдельно взятой квартире. Слишком разными были люди, которые вынужденно жили вместе, да ещё в условиях бытового дискомфорта, низких доходов и вечного дефицита. Теснота порождала раздражение и агрессию. И тогда вместо сплочения случалось сплошное разобщение, склоки и драки.

Из записных книжек Анны Ахматовой в 1964-м: «Остальные жильцы квартиры 113 пребывали в вожделенном здравии, дрались на кухне с вызовом милиции и [без] неотложной помощи, писали друг на друга доносы (коллективно и в одиночку), судились от семи до семидесяти раз в год из-за нетушения света в уборной и, наконец, к общей радости, добились того, чтобы уборная, а заодно и водопровод, были навсегда заколочены.

Тогда голубь мира с оливковой веткой в клюве воспарил над кв. 113 и она получила какой-то похвальный лист, который был повешен в прихожей рядом с рамой велосипеда и над детской ванной».

Жильцы заваливали жалобами домоуправления и домкомы: кому-то насыпали в суп опилки, где-то сломали замок, у кого-то украли сохнущее бельё, кто-то явился поздно пьяным и не давал всей квартире спать.

Помните из фильма «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову:

«— Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком? — Вы его напрасно прелестным ругаете! Он интересы защищает!»

Но всё кончается

Пятиэтажки Никиты Хрущёва с конца 1950-х, панельное строительство 1970-х — всё это постепенно, но вело к сокращению коммуналок. Однако активно решать проблему начали уже в постсоветской России.

За последние 10 лет число людей в стране, которые всё ещё живут в коммуналках, сократилось с 2 до 1 процента, то есть примерно до 1,5 миллиона человек. И первое место в рейтинге регионов по доле коммунальных обитателей занимает, как ни странно, не Петербург (4,4 процента), а Амурская область (7,8 процента). Москва — седьмая (1,6 процента).

Но, конечно, именно Петербург славился своими громадными многокомнатными коммуналками, которые было очень трудно расселить. И сохраняет эту славу.

Несмотря на госпрограмму по расселению коммуналок, на 2023 год в Петербурге их остаётся больше 60 тысяч, и живут там 200 тысяч семей.

Так, известная своими размерами квартира № 2 (улица Детская, 17) занимает 1000 квадратных метров. Там почти 80 помещений — комнаты, кухни, ванные, постирочные, кладовые, подсобные, всё в очень плохом состоянии. Оставшиеся жильцы мечтают о переезде.

В доме Перцова (Лиговский проспект, 44) — круговая коммуналка на 35 комнат и 2000 квадратных метров. Две кухни, две ванные, два туалета с кабинками, прачечные комнаты. Есть там и коммуналки поменьше — на 600 и 100 метров. Всего в доме 259 квартир, 109 из них — коммуналки. Этот дом и строили как доходный, рассчитывали сдавать площади среднему классу. После 1917 года в доме разместился штаб левых эсеров, из окон торчали пулемёты. А после блокады часть квартир переделали в общежития, которые потом и стали коммуналками.

Московские коммуналки не такие большие. Риелторы вспоминают про одну из самых дорогих на Кутузовском — её уже расселили и продали. В ней было всего 168 метров и 11 квартир. Когда-то там жили семьи сотрудников хозяйственного отдела КГБ — уборщицы, официантки, электрики, ремонтники. Но в 2014 году оказалось, что в каждой комнате прописано от 4 до 12 человек и все они претендовали на отдельные квартиры, и лучше в том же районе.

Кстати, и сегодня риелторы уверяют, что комнаты в центре города — самая востребованная жилплощадь. Так что их владельцы до последнего не готовы от них отказываться. Либо живут сами — и наотрез отказываются уезжать из мира своих воспоминаний в самом центре города в «картонную» новостройку на окраине. Либо удачно сдают.

Коммуналки двадцать первого века

А идея совместного проживания единомышленников шагает по планете. И люди продолжают — теперь уже добровольно — объединяться для совместного проживания. Однако как раз подходящий для таких решений термин «коммуны» неизменно порождал ассоциации с прошлым. Так возникли коливинги (от английского co-living — «совместное проживание»). И это при том, что первый проект совместного жилья в Англии датируется 1934-м: в здании Isokon в Лондоне было 36 меблированных квартир, общие прачечные и кухня, сад на крыше и возможность получить разные услуги: от чистки обуви и уборки до заправки постели и доставки еды с собственной кухни. Тот же дом-коммуна, что уж.

В Кремниевой долине в начале 2000-х молодые программисты скинулись на особняк и создали «осознанное общество» The Rainbow (англ. «радуга»). Экономно, продуктивно и вполне удобно, если твои соседи похожи на тебя по статусу, возрасту и интересам.

Всего сейчас в мире около 300 коливингов, большинство — в Азии.

Один из самых известных и старых коливингов в Петербурге — «Триглинки» (Рузовская улица, 21). На втором этаже особняка девятнадцатого века квартируют около 30 человек. Они не нарушают границы друг друга и исповедуют «ненасильственное общение». Образ жизни — экологичное отношение к миру, которое подразумевает сортировку и переработку мусора, вегетарианство и соблюдение закона о тишине.

«Триглинки» (Санкт-Петербург, Рузовская улица, 21) — первый вегетарианский коливинг в России. Также он работает как хостел — часть комнат и койко-мест сдают в аренду. Тут случаются концерты, спектакли, лекции, мастер-классы, кинопоказы, выставки, поэтические вечера, проходят занятия йогой. Фото: официальная группа Вконтакте «COLIVING • TRIGLINKI»

Сначала коливинг занимал 11-комнатную коммуналку на улице Глинки, но через шесть лет квартиру продали и проекту пришлось переезжать. После долгих поисков основатели коливинга сняли 500-метровое пространство на Рузовской. Тут можно арендовать отдельную комнату или просто капсулу. По стоимости выйдет примерно столько же, как за традиционную комнату в коммуналке. Но есть плюсы: бесплатные мероприятия в бальном зале, коворкинговое пространство, танцевальные, художественные и языковые курсы и мастер-классы. А главное — рядом люди, с которыми ты говоришь на одном языке.

Основательница питерского коливинга «Зверинец» Марина Кудрявцева первоначально искала жильё, в котором можно было бы поселиться с кошкой. А потом решила сама его обустроить. Она предложила хозяину, чтобы жильцы сами подбирали себе соседей. И правила тоже создала свои. «Например, чётко обозначила, что в нашей квартире раздельный сбор мусора, запрещена ксенофобия, все едят что хотят, содержание животных допустимо». Кудрявцева предполагает, что «коливинги нравятся тем, кто не пожил в общаге, не наигрался в совместный быт, кому не хочется жить с чужаками».

В Москве по-прежнему сохраняются коммуны, больше похожие на сквоты. Они называют себя ивент-коммунами (от англ. event — «мероприятие»), то есть «сообществами людей, объединённых общим проживанием и ориентированных на проведение частых общедоступных мероприятий социальной направленности в стенах и вне стен коммун». Коммуны создаются, изменяются, распадаются и переливаются друг в друга. Коммуна «Сила Дружбы» жила в водонапорной башне на станции метро «Комсомольская» в Москве, коммуна «Котельная» — в трёхкомнатной квартире в жилом здании сталинских времён на станции метро «Нагорная», веганская коммуна «Могильный Платон» — в Филипповском переулке в районе Арбата. Там читают лекции, смотрят кино, устраивают тематические тусовки, бьют тату, обмениваются книгами и просто живут. Чтобы следить за расписанием мероприятий и мастер-классов, есть телеграм-канал. А чтобы заселиться, одного желания и денег недостаточно, нужно ещё доказать свою полезность для сообщества.

Ощутить себя частью коммунального сообщества можно и просто в настольной игре «Коммуналка». Вот правила: «Жить вместе в одном доме не так-то просто. Когда атмосфера накаляется, приходит время большой неразберихи! Есть дом, внутри него живёт 12 персонажей. Каждый ход вы можете двигать любого из них из комнаты в комнату или же выкидывать кого-нибудь из дома. Задача — оставить своего тайного персонажа на поле как можно дольше».

Автор игры — бельгиец, но локализацию делали люди, помнящие эту забаву «Выживи соседа». Ведь мечтой советского гражданина была своя жилплощадь. Герои фильма Михаила Козакова «Покровские ворота» с радостью ждали расселения их коммуналки и выражали собой, как говорит один из героев Костик в исполнении Олега Меньшикова, «процесс исторического значения: глобальный исход москвичей из общих ульев в личные гнёзда». А получившие свою жилплощадь готовы были ездить на работу в другой конец города полтора часа, чтобы потом те же полтора часа возвращаться в скромную однушку, двушку или, о чудо, трёшку — зато в свою, родную.

Кадр из фильма «Покровские ворота», 1983 год Фото: скриншот с youtube-канала Киноцонцерн «Мосфильм»

Современные поколения практичнее. Готовы сдать своё и снять чужое — ради сокращения времени на дорогу и повышения жизненного комфорта. Готовы объединиться для взаимного удобства. В ответ застройщики предлагают жилые комплексы, существовать в которых можно, не покидая их границ.

В современных ЖК, которые занимают целые кварталы, есть сады и школы для детей, офисные пространства для компаний их родителей, поликлиники и парковые зоны для всех членов семьи. И вот на это неизбежное для мегаполисов районирование вполне можно взглянуть как на увеличенную модель коммунальной квартиры. Тем более что квартал и квартира — слова однокоренные. А коммунальным удобствам тут сопутствуют всё те же коммунальные проблемы: в онлайн-чатах этих ЖК кипят не меньшие страсти, чем когда-то на коммунальных кухнях. Как тут вновь и вновь не повторять булгаковское «обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...»