Почему мы путешествуем? Отвечают учёные

Туризм — это не прихоть, а источник здоровья, хорошего настроения и даже долголетия. Так считают нейробиологи, а ещё антропологи — и наша психика. И она толкает людей смотреть мир. А ещё генетика. И это хорошо, потому что лозунг «Движение — жизнь» для путешественников очень актуален. Разбираемся, почему.

Текст: Наталья Иншакова

В 2016 году пенсионерка Ольга Любимова вышла из своего дома в Санкт-Петербурге c двумя походными рюкзаками наперевес. Вернулась назад она только через шесть лет. А за это время совершила кругосветное путешествие. Любимова передвигалась пешком, на автомобилях — автостопом и на лодках. Ночевала на вокзалах, в джунглях и в шалашах племени химба. «Мир изменил меня! Теперь я уже никогда не буду прежней», — написала Ольга в своих соцсетях, вернувшись домой. И это при том что её путешествие сложно назвать комфортным: приходилось рассчитывать только на пенсию или браться за подработки в пути, мёрзнуть, голодать и страдать от жары в дороге.

Так представляли себе путешествия по Солнечной системе авторы популярной в Великобритании энциклопедии для подростков Book of Knowledge («Книга знаний» — англ.). Иллюстрация 1918 года. Фото: Cindy B / flickr.com

Если смотреть на вещи здраво, то очевидно: туризм во всех его проявлениях — довольно утомительное, дорогое и бесполезное с практической точки зрения занятие. Не секрет, что без поездок можно счастливо жить — и многие это успешно делают. Так, согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», 70% россиян никогда не были за границей, а 30% даже не выезжали из своего региона.

И всё же популярность путешествий растёт с каждым годом: по данным Statista, к 2028 году объём мирового туристического рынка превысит два триллиона долларов при устойчивом росте примерно на 15% в год. Учёные ищут и постепенно находят ответ на вопрос, почему мы так жаждем путешествовать — и страдаем, если не получается.

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году компанией American Express Travel, 78% респондентов (американцы от 20 до 45 лет) сообщили, что во время пандемии коронавируса в 2020 году больше всего скучали именно по путешествиям. 48% из них из-за невозможности отправиться в поездку испытывали глубокий стресс и тревогу.

Учёные из Будапештского университета в 2021 году ввели понятие «тревел-депривация» — острая тоска и беспокойство, вызванные отсутствием в жизни путешествий. Тревел-деприванты испытывают те же симптомы, что и люди, страдающие другими зависимостями, от алкоголя например: навязчивые мысли — в их случае о путешествиях, постоянное чтение текстов и просмотр роликов о других городах и странах, компульсивная покупка билетов, даже если это не предусмотрено бюджетом. На биохимическом уровне учёные сравнили это состояние даже с наркотической ломкой. Так почему это всё происходит?

Бродячий ген

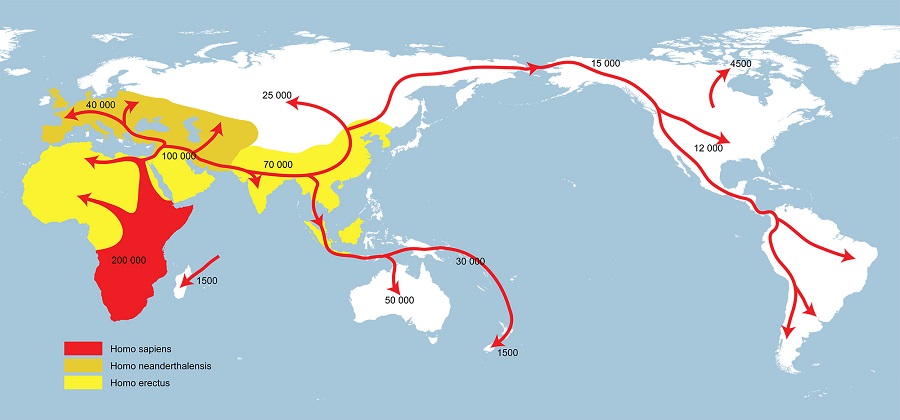

Первые, и самые важные, путешествия представители рода Homo sapiens совершили около 130 000 лет назад, когда покинули Африку. Резоны для грандиозного переселения у наших самых дальних предков были вполне очевидные: конкуренция за ресурсы, поиск лучшего климата, конфликты между племенами. Но учёные полагают, что одной из важных причин великой миграции стало также человеческое любопытство. И оно заложено генетически.

Карта ранних миграций Homo sapiens, Homo neanderthalensis и Homo erectus

Исторически все мы — путешественники. У наших предков была сильная мотивация к тому, чтобы открывать новые территории. С каждым поколением потребность в перемене мест слабела — всё больше людей выбирали оседлый образ жизни, но некоторые всё же продолжали кочевать. «Существуют исследования о том, что у кочевых племён и их потомков есть мутация в гене DRD4, — объясняет Елена Белова, нейрофизиолог, старший научный сотрудник Института химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН. — Вариативность этого гена связывают с авантюризмом, склонностью к поиску новизны и потребностью перемещаться в пространстве».

Вариация DRD4-7+ досталась многим из нас в наследство от предков-кочевников — её даже окрестили «геном путешественников». В 1999 году калифорнийские социобиологи изучили геном 2320 людей из 39 разных популяций и выяснили, что те, чьи предки мигрировали на большее расстояние, чаще являются носителями того самого «бродячего гена».

В 2010 году бразильские учёные рассмотрели геном представителей нескольких коренных народов страны. Оказалось, что у потомков охотников и собирателей мутация DRD4-7+ встречается чаще, чем у потомков земледельцев. Интересно, что потребность в перемене мест в целом слабела с каждым поколением — происходил отрицательный отбор, ведь для оседлости нужен более консервативный генетический профиль. А DRD4-7+ связан не только с любовью к приключениям, но и со склонностью к зависимостям, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Ещё одно исследование показало, что люди с этой вариацией склонны больше рисковать при необходимости сделать выбор и слабее реагируют на тревожные сигналы извне. Сейчас вариант гена «бродяг» есть примерно у 20% населения Земли.

Сел и поехал

Конечно, желание путешествовать зависит не только от многократно повторяющегося гена DRD4. Коджи Лум, антрополог из университета Бингемтона, уверен, что в странствия нас отправляет сложный алгоритм, задействующий сразу несколько регулирующих систем мозга. Но дофаминовые рецепторы играют в этом процессе важную роль. Ведь дофамин вырабатывается в ответ на приятное предвкушение, причём именно предвкушение чего-то нового. Предсказуемые удовольствия, например поход в знакомый ресторан, вызывают у мозга не такую сильную и яркую реакцию.

Путешествия развивают нейропластичность и формируют новые нейронные связи. На фото — нейронная система. Фото: koto_feja / istockphoto.com

«Любое путешествие — это гарантированный новый и удивительный опыт, равного которому нет, — объясняет Елена Белова. — Количество новизны, которое приносят поездки, несопоставимо больше по сравнению с тем, что может предложить, например, интересное хобби или спорт. Полная смена обстановки, иностранный язык, другая культура, знакомства... Если человек в принципе начал путешествовать, то он воспринимает это как опцию первого выбора получения новых впечатлений, когда рутина начинает брать верх». То есть опытные путешественники знают, что если день сурка затянулся, а быт заел, лучшее лекарство — билет на самолёт. Или хотя бы поездка на дачу — если она не часть рутины.

И тут возникает новый вопрос: известные до мелочей и предсказуемые поездки на дачу питают мозг столь же эффективно, как сплавы по Амазонке? Ответ: всё индивидуально. Эксперты уверены, что всё зависит от типа личности. «То, какие путешествия мы выбираем, определяется темпераментом и особенностями вегетативной нервной системы организма, — объясняет Геляна Ширикинова, медицинский психолог клиники „Медскан“. — Стрессоустойчивые люди, которым в целом важна активность, найдут необходимые приключения и на даче. А для тревожного человека слишком большое количество новых опытов, например экспедиция в джунгли, может стать травмирующим. Его мозгу для перезагрузки будет достаточно отдыха в отеле all inclusive».

Елена Белова добавляет, что психика «программирует» будущие поездки, опираясь на то, что конкретному человеку в принципе кажется приятным. Любители телесных ощущений скорее поедут в спа-отель, а те, кому важна постоянная «смена картинки», — в круиз по фьордам. В целом основные психотипы путешественников в зависимости от их стремления к максимальному авантюризму — или, наоборот, максимальной безопасности — ещё в 1972 году выделил социолог Эрик Коэн. Это завоеватель (бесстрашный турист, который ищет самых аутентичных приключений), исследователь (самостоятельный турист-экспериментатор), индивидуальный турист (тот, кто хочет свободы в путешествиях, но только в сочетании с комфортом) и массовый турист (осторожный и не самостоятельный путешественник, который предпочитает групповые туры).

Мозгу полезно

Так что происходит с нами, точнее с нашим мозгом, в поездке? Исследования говорят и о том, что в процессе путешествий мозг меняется. Перемещения в пространстве и необходимость ориентироваться в незнакомой среде развивают отделы мозга, которые отвечают за консолидацию памяти и развитие механизма предвидения. Есть исследование, что у лондонских таксистов, которые годами прокладывают маршруты по городским улицам без навигатора, увеличивается объём гиппокампа. Это один из отделов лимбической системы головного мозга, который отвечает за запоминание и кодирование окружающей среды, перевод кратковременной памяти в долгосрочную и не только.

Новые впечатления и опыт, полученные в поездках, немного снижают риск развития болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. На фото — мозговая ткань под микроскопом. Фото: dzika_mrowka / istockphoto.com

А ещё путешествия развивают нейропластичность. «Когда мы попадаем из своей предсказуемой среды в незнакомую и активно с ней взаимодействуем, формируются новые нейронные связи, — объясняет Елена Белова. — Также доказано, что получение интересных опытов и впечатлений немного снижает риск нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Альцгеймера или деменции».

Геляна Ширикинова добавляет, что в любых путешествиях мы волей-неволей приобретаем новые навыки, а это очень важно для стимуляции всех отделов мозга. Неслучайно классическая рекомендация нейропсихологов — менять привычные маршруты от работы к дому.

Есть исследования о том, что путешествия стимулируют нейронные сети, отвечающие за творчество. В частности, после 11-летнего наблюдения за креативными директорами 270 модных домов выяснилось, что те, кто много путешествовал, выпускали намного более сложные и интересные коллекции и получали за них больше наград.

А ещё путешествия делают нас более творческими. На фото — нейронные клетки. Фото: koto_feja / istockphoto.com

Профессор Адам Галинский из Columbia Business School пишет, что у активных туристов мыслительные процессы происходят быстрее — за счёт привычки в сжатые сроки обрабатывать большие пласты новой информации и впечатлений. А то, что путешествия снижают уровень стресса — и тем самым продлевают жизнь, доказано огромным количеством научных работ. Например исследование 2020 года, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, доказало, что регулярные путешествия на 60% уменьшают симптомы рабочего выгорания. Люди, которые часто куда-то ездят, эмоционально более устойчивы. Исследование, в котором приняли участие 1500 американок разного возраста, доказало, что активные путешественницы в два раза реже страдают от хронического стресса и депрессии.

Наконец, поездки учат наш мозг быстро адаптироваться к вызовам и потрясениям. «Чем больше новизны мы видим в мире, тем спокойнее относимся к ней в повседневной жизни», — объясняет Елена Белова. И похоже, что тяга человечества к путешествиям непобедима: так, после снятия большинства ковидных ограничений уже к концу 2021 года мировой туризм практически вернулся к обычным показателям. А россияне в 2022 году ездили за границу на 20% чаще, чем в 2021 году — и это несмотря на сложную геополитическую обстановку.