Москва и Петербург

Мода сравнивать две российские столицы появилась не вчера и даже не позавчера. Людям вообще свойственно всё сравнивать. Вот и писатель Александр Герцен не избежал искушения сопоставить два главных города страны. И признавался в середине девятнадцатого века, что «Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная». Это цитата из его статьи «Москва и Петербург», которую впервые опубликовали в журнале «Колокол» 1 августа 1857 года. А ниже — ещё несколько фрагментов из этой публикации.

Автор: Александр Герцен

Москва и Санкт-Петербург, девятнадцатый век. Фото: wikimedia/неизвестный автор

Печатая в первый раз небольшую статейку о Москве и Петербурге, писанную мною во время моей второй ссылки, т. е. пятнадцать лет тому назад, я исполняю желание моих друзей, между прочим того, который мне прислал ее из России. Статья эта нравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях. Впоследствии (в 1846) я напечатал отрывки из нее в небольшом рассказе «Станция Едрово», но само собою разумеется, что нечего было и думать, чтобы ценсура пропустила резкие места, а они-то и составляют все достоинство этой шутки. Я во многом теперь не согласен, но оставил статью так, как она была, по какому-то чувству добросовестности к прошедшему.

* * *

И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усевшись на береге Волхова, говорю об одном прошедшем, как будто у нас нет настоящего, как будто нам положен тайный рубеж в истории — не вести исследований позже происхождения Руси, как будто важнейшее дело и событие в нашей истории — метрическое свидетельство о рождении, после которого так скромно жили, что нечего и рассказать... Тут я вас остановлю. Я потому именно стал говорить о прошедшем, что мне кажется, мы и в нем не жили, а только кой-как существовали. Но, пожалуй, в сторону прошедшее!

Говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притязания на прошедший быт, на мнимую связь с ним: она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их затылком. Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. Петербург — ходячая монета, без которой обойтиться нельзя; Москва — редкая, положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая хода. Итак, о городе настоящего, о Петербурге.

Аничков мост и дворец Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге, 1851–1860 годы. Фото: wikimedia/Шарлемань Иосиф Иосифович

Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало понял. Живши без занятий, не втянутый в омут гражданских дел, ни в фронты и разводы мирных военных занятий, я имел досуг, отступя, так сказать, в сторону, рассматривать Петербург; видел разные слои людей: людей, которые олимпическим движением пера могут дать Станислава или отнять место; людей, беспрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей, не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, т. е. лейб-гвардии штаб- и обер-офицеров; видел львов и львиц, тигров и тигриц; видел таких людей, которые ни на какого зверя, ни даже на человека не похожи, а в Петербурге — дóма, как рыба в воде; наконец, видел поэтов в III отделении собственной канцелярии — и III отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами; но Петербург остался загадкой, как прежде. И теперь, когда он начал для меня исчезать в тумане, которым бог завешивает его круглый год, чтоб издали не видно было, что там делается, — я не нахожу средств разгадать загадочное существование города, основанного на всяких противоположностях и противоречиях, физических и нравственных... Это, впрочем, новое доказательство его современности: весь период нашей истории от Петра I — загадка, наш настоящий быт — загадка... этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в болоте косно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией — кнут и книги, права и лишение их, татар и Петра — и потому, в сущности, ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной, — понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землей.

С того дня, как Петр увидел, что для России одно спасение — перестать быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась. Первый, неизбежный шаг для Петра было перенесение столисы из Москвы. С основания Петербурга Москва сделалась второстепенной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 года. Быть может, в будущую эпоху... Мало ли что может быть, и наверно много хорошего будет в будущую эпоху, — мы говорим о прошедшем и о настоящем. Москва ничего не значила для человечества, а для России имела значение омута, втянувшего в себя все лучшие силы ее и ничего не умевшего сделать из них. Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением. Москва служила станцией между Петербургом и тем светом для отслужившего барства как предвкушение могильной тишины. К Петербургу она не питала негодования, напротив, тянулась всегда за ним, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколение служило тогда в гвардии; все талантливое, появлявшееся в Москве, отправлялось в Петербург писать, служить, действовать. И вдруг эта Москва, о существовании которой забыли, замешалась с своим Кремлем в историю Европы, кстати сгорела, кстати обстроилась; ее имя попало в бюллетени великой армии, Наполеон ездил по ее улицам. Европа вспомнила об ней. Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня? А надобно признаться, плохо обстроилась Москва; архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями; домы, или, лучше, хутора ее малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами... И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчок разбудит жизнь Москвы; думали, что в ней разовьется народность самобытная и образованная, а она, моя голубушка, растянулась на сорок верст от Троицы в Голенищеве до Бутырок да и почивает опять. А уж Наполеона не предвидится!

Царь-колокол в Москве, конец девятнадцатого века. Фото: wikimedia

В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная; в Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской; на него хорошо взглянуть, как на всякую особенность, но он тотчас надоест. Русское барство не знает комфорта, оно богато, но грязно; оно провинциально и напыщенно в Москве и оттого беспрерывно на иголках, тянется, догоняет нравы Петербурга, а Петербург и нравов своих не имеет. Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так, как в Москве, где все оригинально — от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей. Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож; Москва — тем, что она вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села. Петербург — parvenu[13]; у него нет веками освященных воспоминаний, нет сердечной связи с страною, которую представлять его вызвали из болот; у него есть полиция, присутственные места, купечество, река, двор, семиэтажные домы, гвардия, тротуары, по которым ходить можно, газовые фонари, действительно освещающие улицы, и он доволен своим удобным бытом, не имеющим корней и стоящим, как он сам, на сваях, вбивая которые, умерли сотни тысяч работников.

Невский проспект в Санкт-Петербурге, 1902 год. Фото: Internet Archive/Henry Norman

В Москве мертвая тишина; люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом; в Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека на иной улице; разъединенный быт славяно-восточный напоминается на каждом шагу. В Петербурге вечный стук суеты суетствий и все до такой степени заняты, что даже не живут. Деятельность Петербурга бессмысленна, но привычка деятельности — вещь великая. Летаргический сон Москвы придает москвичам их пекино-хухунорский характер стоячести, который навел бы уныние на самого отца Иоакинфа. У петербуржца цели ограниченные или подлые; но он их достигает, он недоволен настоящим, он работает. Москвич, преблагороднейший в душе, никакой цели не имеет, большею частью доволен собою, а когда недоволен, то не умеет из всеобщих мыслей, неопределенных и неотчетливых, дойти до указания больного места. В Петербурге все литераторы — торгаши; там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованны московских; они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней. А между тем вся книжная деятельность только и существует в Петербурге. Там издаются журналы, там ценсура умнее, там писал и жил Пушкин, Карамзин; даже Гоголь принадлежал более к Петербургу, чем к Москве. В Москве есть люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки; в Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал, да и тот «Москвитянин».

Новая Басманная улица в Москве, 1880–1890 годы. Фото: wikimedia/Russischer Photograph um 1880-1890

Москвич любит кресты и церемонии, петербуржец — места и деньги; москвич любит аристократические связи, петербуржец — связи с должностными людьми. Москвичу дадут Станислава на шею, а он его носит на брюхе; у петербуржца Владимир надет, как ошейник с замочком у собаки или как веревка у оборвавшегося с виселицы. В Петербурге можно прожить года два, не догадываясь, какой религии он держится; в нем даже русские церкви приняли что-то католическое. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят каждый воскресный и праздничный день к обедне; есть даже такие, которые ходят и к заутрене; в Петербурге мужеского пола никто не ходит к заутрене, а к обедне ходят одни немцы в кирку да приезжие крестьяне. В Петербурге одни и есть мощи: это домик Петра; в Москве покоятся мощи всех святых из русских, которые не поместились в Киеве, даже таких, о смерти которых доселе идет спор, например Дмитрий-царевич. Вся эта святыня бережется стенами Кремля; стены Петропавловской крепости берегут казематы и монетный двор.

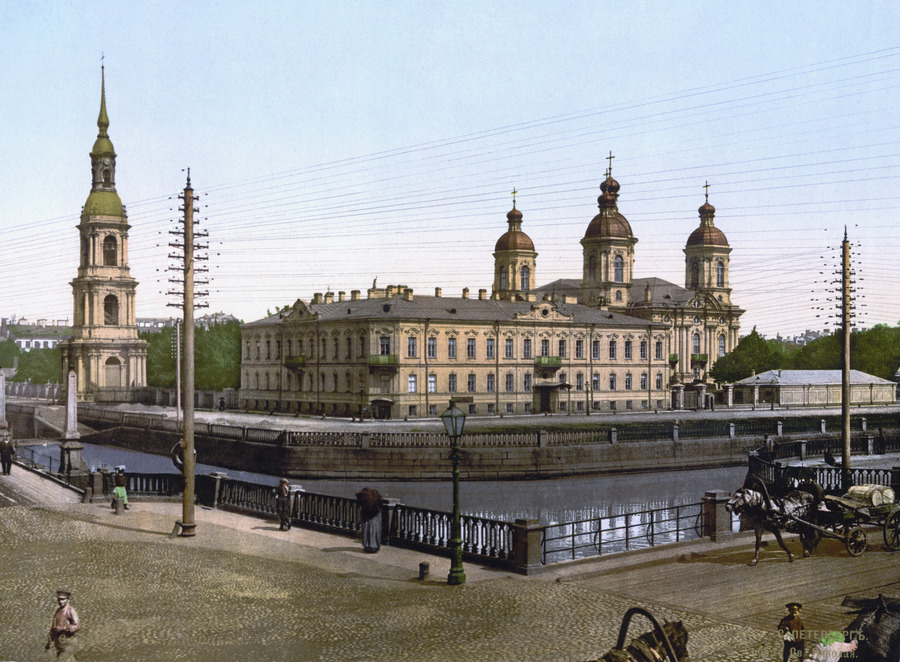

Николо-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге, 1890–1900 годы. Фото: wikimedia/неизвестный автор

Удаленная от политического движения, питаясь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно... Вдруг является Иван Александрович Хлестаков большого размера — Москва кланяется в пояс, рада посещению, дает балы и обеды и пересказывает бон-мо1[14]. Петербург, в центре которого все делается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется: если б порохом подорвали весь Васильевский остров, это сделало бы меньше волнения, чем приезд Хозрева-мирзы в Москву. Иван Александрович в Петербурге ничего не значит, там никого не надуешь, ни силой, ни властью, там знают, где сила и в ком. В Москве до сих пор принимают всякого иностранца за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца. Во всю свою жизнь Петербург раз только обрадовался: он очень боялся француза, и когда Витгенштейн его спас, он бегал к нему навстречу. В добрейшей Москве можно через газеты объявить, чтоб она в такой-то день умилялась, в такой-то обрадовалась: стоит генерал-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ход. Зато москвичи плачут о том, что в Рязани голод, а петербуржцы не плачут об этом, потому что они и не подозревают о существовании Рязани, а если и имеют темное понятие о внутренних губерниях, то наверное не знают, что там хлеб едят.

Молодой москвич не подчиняется формам, либеральничает, и именно в этих либеральных выходках виднеется закоснелый скиф. Этот либерализм проходит у москвичей тотчас, как побывают в тайной полиции. Молодой петербуржец формален, как деловая бумага, в шестнадцать лет корчит дипломата и даже немного шпиона и остается тверд в этой роли на всю жизнь. В Петербурге все делается ужасно скоро. Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным; в Москве ему было бы стыдно, и он лет пять вольнодумствовал бы еще. Вообще московские жиденькие либералы начинают в Петербурге искать мест, проклинать просвещение и благословлять разводы. Петербург, как египетская печь, только скорее развертывает скорлупу, а каков выйдет цыпленок — не его вина. Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца. Петербург, как все положительные люди, не слушает болтовни, а требует действий, оттого часто благородные московские говорители становятся подлейшими действователями. В Петербурге вообще либераловнет, а коли заведется, так в Москву не попадает; они отправляются отсюда прямо в каторжную работу или на Кавказ.

Владимирские ворота и часовня Пантелеймона Целителя в Москве, 1896–1897 годы. Фото: Library of congress/Пётр Петрович Павлов

В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации. Небо Петербурга вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один Петербург, болотистая почва испаряет влагу: сырой ветер приморский свищет по улицам. Повторяю, каждую осень он может ждать шквала, который его затопит. В судьбе Москвы есть что-то мещанское, пошлое: климат не дурен, да и не хорош; домы не низки, да и не высоки. Взгляните на москвичей под Новинским или в Сокольниках 1 мая: им и не жарко и не холодно, им очень хорошо, и они довольны балаганами, экипажами, собою. И взгляните после того в хороший день на Петербург. Торопливо бегут несчастные жители из своих нор и бросаются в экипажи, скачут на дачи, острова; они упиваются зеленью и солнцем, как арестанты в «Fidelio»; но привычка заботы не оставляет их: они знают, что через час пойдет дождь, что завтра, труженики канцелярии, поденщики бюрократии, они утром должны быть по местам. Человек, дрожащий от стужи и сырости, человек, живущий в вечном тумане и инее, иначе смотрит на мир; это доказывает правительство, сосредоточенное в этом инее и принявшее от него свой неприязненный и угрюмый характер. Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящей людей в Помпее, — это вдохновение Петербурга! В Москве на каждой версте прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить с конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы — ничего перед этим. В Петербурге любят роскошь, но не любят ничего лишнего; в Москве именно одно лишнее считается роскошью; оттого у каждого московского дома колонны, а в Петербурге нет; у каждого московского жителя несколько лакеев, скверно одетых и ничего не делающих, а у петербургского один, чистый и ловкий.

Николаевская набережная (сегодня набережная Лейтенанта Шмидта) на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, начало двадцатого века. Фото: wikimedia/Karl Bulla

Надобно сознаться, что нельзя быть противоположнее воспитану, как Петербург и Москва. Петербург во всю свою жизнь видел только серальные перевороты, низвержения и празднования и вовсе не знает нашего старинного быта. Москва, выросшая под татарским игом и овладевшая Русью не по собственному достоинству, а по недостоинству прочих частей, остановилась на последней странице кошихинских времен и только по слуху знает о последующих переворотах. В свое время приедет курьер, привезет грамотку — и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну, спящую с любовником на балконе Зимнего дворца, а потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает. Нигде я не предавался так часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его, так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон; в Москве можно прожить годы и, кроме Успенского собора, нигде не услышать проклятия. Вот чем она хуже Петербурга. Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние. В Москве до такой степени здоровье усиливается, что органическая пластика заменяет все жизненные действия. В Петербурге, кроме коменданта Захаржевского, нет ни одного толстого человека, да и тот толст от контузии. Из этого ясно, что кто хочет жить телом и духом, тот не изберет ни Москвы, ни Петербурга. В Петербурге он умрет на полдороге, а в Москве из ума выживет.

Московский Кремль, конец девятнадцатого века. Фото: wikimedia

«Да что, чорт возьми, — скажете вы, — говорил, говорил, а я даже не понял, кому вы отдаете преимущество». Будьте уверены, что и я не понял. Во-первых, для житья нельзя избрать в сию минуту ни Петербурга, ни Москвы; но так как есть фатум, который за нас избирает место жительства, то это дело конченое; во-вторых, все живое имеет такое множество сторон, так удивительно спаянных в одну ткань, что всякое резкое суждение — односторонняя нелепость. Есть стороны в московской жизни, которые можно любить, есть они и в Петербурге; но гораздо более таких, которые заставляют Москву не любить, а Петербург ненавидеть. Впрочем, хорошие стороны найдутся везде, даже в Пекине и Вене: это те три человека добрых, за которых бог прощал несколько раз грехи Содома и Гоморры, но не более как прощал. Увлекаться этим не надобно: везде, где много живет людей, где давно живут люди, найдется что-нибудь человеческое, что-нибудь торжественное и поэтическое. Торжествен звон московских колоколов и процессии в Кремле; торжественны большие парады в Петербурге; торжественны сходбища буддистов на Востоке, при свете ста двенадцати факелов читающих свои святые книги. Нам мало этой поэтической стороны, нам хочется... Малоли чего хочется. Пророчат теперь железную дорогу между Москвой и Петербургом. Давай бог! Чрез этот канал Петербург и Москва взойдут под один уровень, и, наверно, в Петербурге будет дешевле икра, а в Москве двумя днями раньше будут узнавать, какие номера иностранных журналов запрещены. И то дело!

Новгород, 1842.