Цветение кактусов

19 сентября 2022

Автор Сергей Абдульманов

Сегодня мы поедем на кактусовый экспериментальный полигон смотреть, как раз в году цветут российские кактусы. Дело в том, что в 1904 году Астраханская область имела все шансы превратиться из полупустыни в настоящую пустыню, а город на полном серьёзе мог быть засыпан песками. Пески уже сожрали часть деревень и продолжали наступать.

Проблемы заметили ещё за 18 лет до описываемых событий, но именно в тот год стало понятно, что если не укрепить железную дорогу, то паровоз уже не пройдёт. Нужно было срочно искать какое-то решение против движущихся песков, и ещё при царе отправили научную экспедицию. Экспедиция привезла образцы разных заморских растений, которые отлично показывали себя в борьбе с пустыней, — и начала их высаживать.

Началось всё с того, что в восемнадцатом веке Астраханская область начала очень активно заселяться крестьянами, переезжавшими из других регионов. Волга и удачное расположение около Каспийского моря делали город важным торговым узлом (в том числе Шёлкового пути), в городе были персидское и армянское торговые подворья, мы торговали через порт даже с голландцами (что, учитывая географию, вообще-то довольно сложно). К слову, голландский купец Стрюйс писал про город, что «как по величине, так и по красоте он принадлежит к значительным городам в Московии».

Вторая особенность региона — огромные зелёные равнины с травой. На них было очень удобно выпасать скот вроде овец и коз. Конечно, была богатейшая рыбалка и охота, садоводство и много виноградников, но нам важнее резкое увеличение количества скота. Животные попросту съедали и вытаптывали степь и превращали её в пустыню. Появлялись открытые участки песка, которые разносил ветер, и постепенно это становилось проблемой.

«Специалист по пескозакреплению Владимир Августович Палецкий так описывал увиденное им в станице Замьяновской, которую пески настигли и на новом месте: «… пески снова надвинулись на станицу, некоторые окрайные дворы совершенно засыпаны, заборы, надворные постройки погружены в песок, кучи песка лежат по улицам. Жители борются с песком, отгребая его со дворов, вывозя на задворки, на улицы, но это, конечно, бесполезная работа». Далее он пишет: «Движение песков весьма быстрое. Казаки говорят: если полгода не побываешь — то и местности не узнаешь».

Газета «Пульс Аксарайска», № 23, 06.06.2014, Владимир Афанасьев

Решение такой проблемы может быть либо в уменьшении количества скота или его замене на не съедающего всё подчистую (как случилось, например, в Исландии после исчезновения почти всех деревьев) — или же в высадке таких растений, которые укрепляют почву и не дают песку свободно двигаться.

Ввели дополнительные запреты на рубку деревьев и нормы выпаса скота. Но этого было крайне недостаточно: превратить местность в песок можно за год-два, а восстанавливать потом обычными путями можно 30–40 лет.

В 1904 году стало понятно, что без новых биотехнологий не обойтись, потому что под угрозу встала уже железная дорога и несколько станиц. Тогда же за дело взялся опытный человек — И.И. Тимашевский. На самом деле мы очень мало что про него знаем: например, даже не знаем имя учёного. Он так и остался И.И. в документах. Он с командой быстро построил базу за пределами города и начал высаживать растения, которые могли закреплять почву. Задачей было понять, что приживётся в Астрахани и сможет побороть пустыню.

Историческое здание первой экспедиции в центре, сзади видны линии экспериментальных засевов. Если внимательно присмотреться, можно заметить следы ракетной части неподалёку: поилки для коров сделаны из чехлов ракет

Тут нужно сказать, что Астрахань по климатическим условиям почти что Марс, только с температурными перепадами поменьше. Летом +45 и засуха, зимой вполне может ударить -30 (в 2012-м было -34). Добавьте очень сильный ветер (песчаные вихри вы точно увидите из машины при любой поездке по области) и тот самый скот, который ест всё подряд. И среди этого скота попадаются не только козы, но и верблюды, которые едят не только сочную листву с деревьев, но и растения, которые вообще никак не выглядят хоть сколько-то съедобными.

Новые растения должны были уметь переносить суровую зиму, выживать на адском солнцепёке без воды, противостоять животным. Учитывая рекорд

170 мм

осадков (в соседних регионах вроде Волгограда в среднем было около600 мм

) — нужно иметь корневую систему до грунтовых вод или какую-то особую стратегию сбора воды, потому что испаряемость больше 1000 мм: сколько ни выпадет, всё равно сразу же испарится.

Корень, который умеет доставать до грунтовых вод

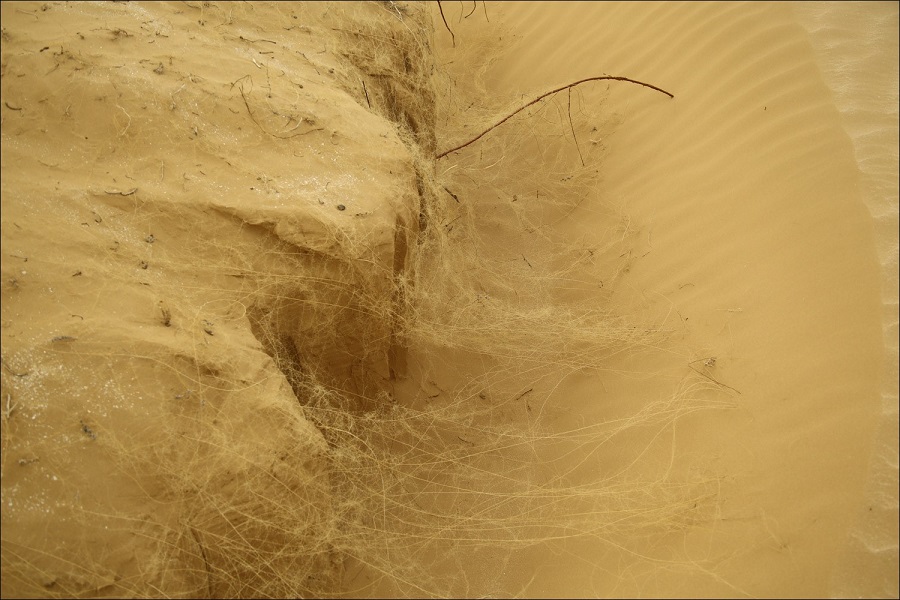

Корни, которые собирают росу с верхнего слоя песка

Именно в этот момент кактусы (опунции скрученноиглые) начали соревноваться с другими пустынными кустами и деревьями. Конкурс длился 13 лет — и кактусы, увы, не прошли в финал. Но памятник природы регионального значения «Урочище Кордон» до сих пор полон ими, и в начале июня можно увидеть, как они цветут большими группами.

Второй раз эксперименты ставились уже в 60-х, когда нужно было разобраться не только с защитой железной дороги. Сильно упрощая, до отборочных на суперкубок дошли следующие конкурсанты:

1. Два вида саксаула, в частности, саксаул чёрный. Это такой куст, который быстро становится низеньким корявым деревом с очень красивым стволом. Он очень хорош для закрепления песков, здорово переносит ветер, чтобы его срезать, нужна бензопила (и она будет искрить при перерезании ствола), но у него есть один фатальный недостаток. Дым саксауловых поленьев даёт особо приятный аромат, что делает его просто замечательным вариантом для копчения баранины. А баранина — это именно то, что паслось в Астраханской области. Для примера, с конца двадцатого века по 2018 год (судя по дате международной конференции с этим докладом) площадь саксаульников в Азии сократилась в 10 раз из-за этого лайфхака.

В отличие от деревьев, у него вертикальные кольца, а не горизонтальные

А вот полено. Кстати, если из таких построить плот, он сразу утонет

2. Груша лохолистная. На грушу она вообще не похожа, но маленькие дички даёт. Листья у неё вытянутые, как у ивы. В силу достаточно низкой скорости воспроизводства и нежности в детском возрасте не особо распространилась (собственно, это относится почти ко всем деревьям: нужен был кустарник).

3. Несколько видов джузгуна (он же жузгун, он же кислица, но кислицей у нас в стране называют любое кислое растение вплоть до чёрной смородины на Таймыре). Этот куст оказался очень крут тем, что практически бесполезен в сельском хозяйстве, малозаметен и протягивает отличную кабельную систему под песком. Корневая система может охватывать радиус около

20 метров

вокруг растения: так он собирает воду. На вкус кислый, на вид чахлый, но обладает невероятной для этих мест суперспособностью: плоды так устроены, что не покрываются мелким песком, то есть он отлично прорастает на границе песков.

4. Терескен серый. Отличный куст, в свежих листьях много аскорбиновой кислоты. Очень питательное растение для овец и верблюдов.

5. Тутовник, оно же шелковичное дерево: вообще-то его не планировали использовать для пескоукрепления, но из-за развития ещё при царе воспитания шелковичного червя, высадили очень много, и дерево вполне нормально чувствовало себя на юге области, где воды чуть больше, иногда формировало лесополосы, что очень помогало от ветра. Подробнее про имперскую, а потом и советскую наноткань мы писали вот тут.

6. Вяз мелколистный. Вполне стандартный вяз, просто до этого в области не высаживаемый. Дерево как дерево, но с очень плотной кроной, то есть очень хорошо защищающее от ветра.

7. Опунция Tortispina — герой нашего рассказа. Из 470 видов опунции учёный Орлов выбрал самый живучий и неприхотливый вид. Этот кактус переносит морозы во взрослом виде, но не очень устойчив в первую зиму (нужно накрыть его снегом, а для этого нужно высаживать его рядом с полынью, например, чтобы было закрепление). Стратегия сбора воды — огромная плоская корневая система для сбора утренней росы, то есть растение живёт на температурном градиенте, характерном для пустыни. Накапливает воду внутри себя, то есть может забрать сколько угодно за раз, а потом полгода тратить. Нормально чувствует себя в песке, размножается ударом лопаты (в смысле, вегетативно) и семенами, плоды даёт маленькие и колючие, очень похожие по вкусу на киви. Их едят птицы и разносят семена. Кактусы закрепились легко и выглядели поначалу очень перспективно.

8. Колосняк гигантский, он же волоснец кистистый, он же пустынный овёс. Очень хорошо поедается овцами до колошения (потом они его уже не любят, то есть семена сохраняются почти полностью), с него можно даже собирать урожай, семена очень хорошо усваиваются скотом. Прекрасно распространяется благодаря астраханским ветрам, быстро цепляется за землю и образует вокруг себя уже достаточно крупные заросли себя же.

9. Тамариск, он же тамарикс, он же гребенщик, он же гребенщук, он же пустынная сирень, он же астраханская сирень. Это очень красивый куст с очень длинной корневой системой, обожающий солёные земли. Несмотря на довольно ограниченные возможности воспроизводства, замечательно прижился там, где воды чуть больше, чем обычно в пустыне.

Суперфинал

Разные растения привозили в разные годы, например тот же саксаул высадили только в 1965 году. Но коротко итоги соревнований выглядят так:

- Саксаул оказался очень хорош для лесополос, и его даже можно было бы высаживать, если бы не ценность древесины и капризность. Капризность — эти молодые кусты очень ломкие, и если через них продирается корова или лошадь, всё надо начинать сначала. А первые меры по пескозакреплению предполагали ещё перераспределение скота, и в области стало куда больше лошадей. Итог — распространён мало. Насколько я знаю, скорость возобновления у него сейчас ниже, чем скорость утраты, то есть со временем уйдёт из биоразнообразия области.

- Джузгун отлично себя показал и замечательно распространился по самым сухим участкам. Благодаря ему, например, сдерживается песок на самом большом бархане области — Большом Брате. Судя по спутниковой съёмке, бархан не двигается уже лет тридцать.

- Пустынный овёс проявил себя отлично как самовоспроизводимый элемент защиты и весело расползся по области, но очень не хотел расти там, где нужно — например, вдоль железной дороги. Тем не менее стоило вам засадить куртину, как через 2–3 года он начинал отлично самораспространяться, поэтому подошёл для дальних уголков области.

- Терескен в массе сгубила любовь овец, а основные защищаемые вещи были около поселений. В итоге он нормально себя чувствует, но далеко от поселений.

- Вяз оказался неприспособлен для засухи, достаточно быстро стал уходить из сообщества. Но по мере развития пескозакрепления оказалось, что он очень хорошо чувствует себя в бугровых понижениях. А фитогенных бугров становилось всё больше и больше: стоило какой-нибудь траве зацепиться, образовать неровность, как в понижении стал скапливаться зимний снег. В таких понижениях кое-где стали образовываться урочища вяза, они сохраняются до сих пор.

- Тутовник сохранился вокруг поселений и бывших выкормов шелковичного червя, ему нужно довольно много воды.

- Тамариск оказался отличным решением для железной дороги: стоило его высадить вдоль путей, как он сразу принялся их защищать, потому что железная дорога ещё помогала скапливать подпочвенные воды (как и обычные автомобильные трассы). В итоге его часто можно увидеть вдоль дорог. Но дальше его не стали рассаживать специально, потому что у него особенная стратегия конкуренции с другими растениями: он достаёт соль из-под земли и поднимает её через ствол к листьям, а дальше осыпает кристалликами вокруг себя. В итоге этой солью он вытравливает другие растения вокруг, чтобы могло расти больше тамарисков.

Опунция же показала себя прекрасно и с точки зрения возобновляемости, и по пескозакреплению из-за длинных корней, и по всему остальному — но против неё сыграли иголки. В жаркое лето, когда вся степь выжжена и выглядит серо-жёлтой, большое зелёное пятно кактусов выглядело очень аппетитно для коров и овец. Иголки-глохидии кактуса таковы, что позволяют свободно проглотить кусок растения, а впиваются в губы уже изнутри. В итоге у животных опухает пасть, они не могут есть и умирают от голода. Чабаны быстро разобрались в причинно-следственных связях и начали просто сжигать куртины, и преуспели в этом достаточно, чтобы вытеснить кактусы аж до изначального экспериментального урочища. Выжгли бы и там, но там стоял забор и была охрана, а коровы через забор не лазили.

Итоговая стратегия сейчас — джузгун и пустынный овёс для свободного распространения, тамарикс для рубежей и защищаемых объектов, вяз и другие деревья для лесополос. Плюс тогда же резко уменьшили число коз, а овцы и лошади выгрызают растительность не до корней. Лошади вообще отлично показали себя для пустыни: волки их особо не пугали, и потом они могли пастись очень далеко от деревень, то есть не создавали скученности. В итоге получилось сначала отбить село Хошеутово, на которое наступали пески, а потом начать преобразовывать пустыню в зелёную степь. Сейчас пустыня побеждена, проблем с пескозакреплением нет.

Остатки можно посмотреть на нескольких барханах, а максимально населённый пустынный биом — это бархан Большой Брат.

Эталонные луга экспедиции 1904 года объявлены памятником природы, и делянка с кактусами сейчас охраняемый природный объект. Каждый год в начале июля туда добираются одинокие туристы на фотосессию, рискующие получить штраф за незаконное проникновение на территорию, каждый год крутые фотографии попадают в новости — мол, в Астрахани цветёт поле кактусов.

В прошлую зиму начали погибать самые старые куртины, которым больше века: судя по всему, они уступают место молодой поросли. Молодой поросли много: птицы едят плоды, и по распространению кактусов рядом с урочищем можно определить их траектории разлёта. Пару лет назад даже был эпический случай парня, влетевшего в такую куртину на мотоцикле. Местные жители часто выкапывают себе кусок кактуса и сажают на даче.

Слухи про текилу остаются слухами, но варенье из плодов вроде бы как минимум один раз сварили.

Ближайшее место, где можно увидеть куртину, не заезжая в урочище, — декорации Сарай-Бату около Селитренного:

Декорация Сарай-Бату

Главное помнить, что в июне, пока цветут кактусы, в регионе ещё летает мошка. А там, за городом, она особенно любит туристов:

Ну а с нами были Александр Николаевич Сиволапов, заместитель директора Дирекции для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской области, и Владимир Николаевич Пилипенко из Астраханского государственного университета.